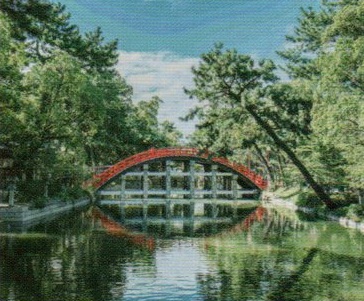

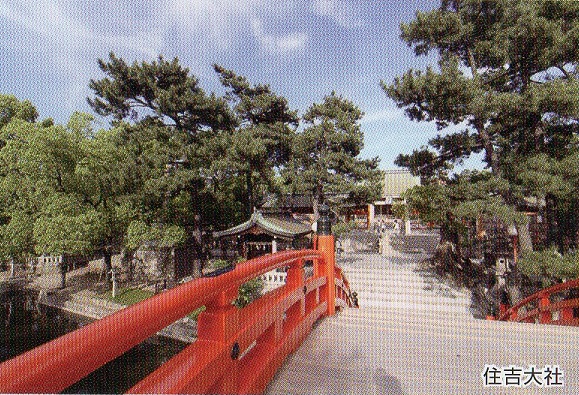

(朝の太陽の光と橋と鳥居に、その背後にすぐ本殿があり同じ向きに一直線に並んでいるのは住吉大社だけ)

(橋の上に太陽が昇るのはちょうど春分や秋分の日の前後というすごさ)

(名前も、正月早々、“住吉”と“吉”がついてて縁起がいい。しかも、“吉”と並んで、“大”があり「大吉」に)

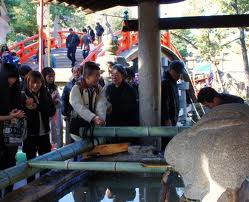

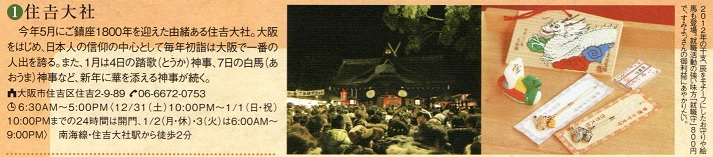

(2011年に御鎮座1800年記念並び49回目式年遷宮祭{5月12日[卯年卯月卯日]・うさぎの手水舎も})

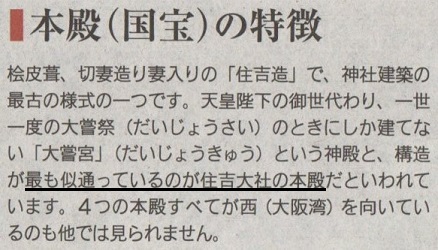

(住吉造)

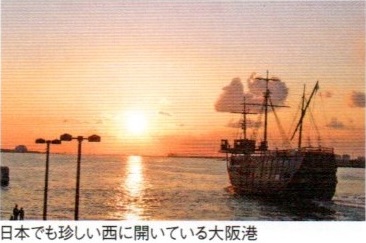

(貴重な美しい西向きの港)

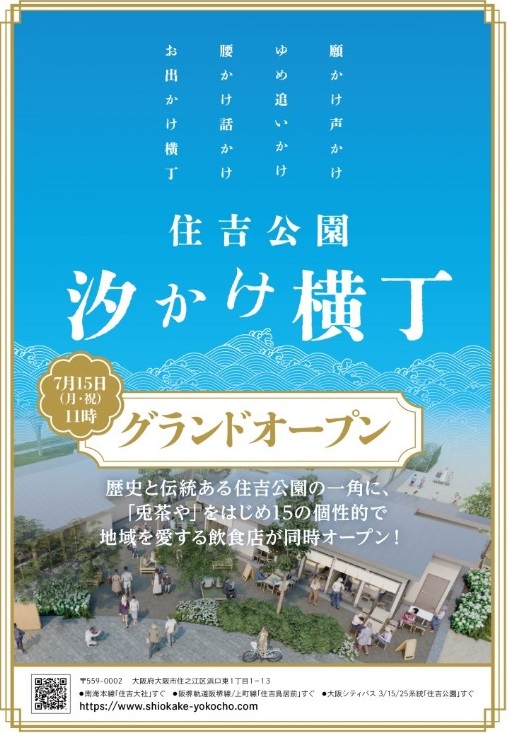

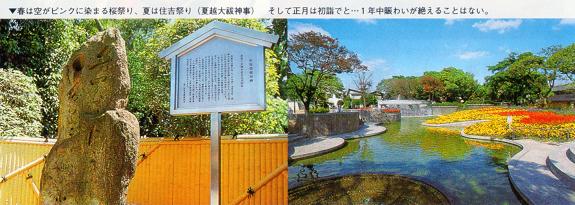

(2024年7月15日に住吉公園「汐かけ横丁」{15店舗}がオープン。住吉大社の参道の汐掛道に)

(2011年に御鎮座1800年記念並び49回目式年遷宮祭{5月12日[卯年卯月卯日])

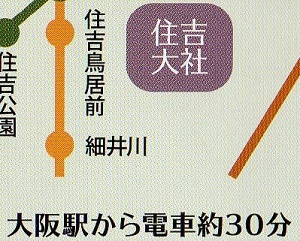

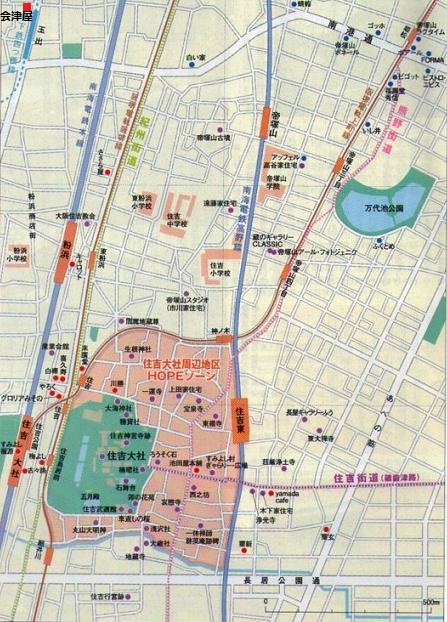

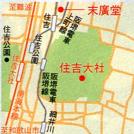

(梅田からも約30分)

(地下鉄でも住吉大社へ{地下鉄四つ橋線「玉出」駅})

(海に近い住吉大社のイメージにふさわしいカラーデザイン)

(住吉「玉手箱」浦島太郎の伝承もあり{地名に字「玉手箱」も残る})

(摂社の大海神社{玉の井の井戸も}の豊玉彦命、豊玉姫命の伝承。「玉出」という地名も玉出島から)

(帝塚山古墳は浦島太郎の墓とも)

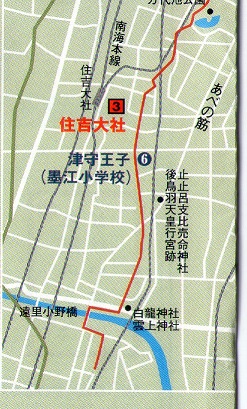

地下鉄「玉出」駅(南港通り{→に帝塚山へのカーブの上り坂も})

↓

高灯篭の前

→潮掛道(住吉公園内{旧境内})→住吉大社

「玉出」駅から大通りを南へ歩いて、高灯篭のところで東へ曲がり、

緑の木々の中の潮掛道(旧境内)を通っていくと、当時の住吉大社の広さを実感しながら参拝できます

(目の先にずっと名物の真っ赤な「反橋」を見ながら神社らしい緑の広い中を散策できます)

(たこ焼きとお好み焼きの2大発祥地がともに「玉出」という面白さ{丸いものに縁がある})

(たこ焼きの発祥の「会津屋」は玉出が発祥)

(お好み焼き発祥の「ぼてぢゅう」も玉出が発祥)

(岸里玉出駅の明治創業のパン屋「玉出木村家」の丸い「ベネティアーナ」{全国のデパート催事で行列})

(ハーフで販売も)

(「喜久寿」の「名物どら焼」)

(1935年創業の「洋食 やろく」の玉子コロッケ{じゃがいも不使用}。住吉大社の近く)(「551」や「一芳亭」とともに)(高島屋{難波}でも)

(お持ち帰り専門の店舗も)

(近くの「洋食 やろく本店」で食事も)

(「池田屋本舗の住乃江味噌」)

(南港通沿いにある地下鉄四つ橋線「玉出」駅にはマクドナルドやTSUTAYA、

↓さらに国道26号線を南に進むとKFCケンタッキーも)

(南海「住吉大社」駅は高架駅で、ホームからの眺めは緑の森の上に浮かぶ駅舎のよう

{住吉大社の緑と、住吉公園の緑の間に})

(「玉出」駅{③番出口}から国道26号線をまっすぐ南下)

(「浦島太郎の墓」とも言われる↓帝塚山古墳)

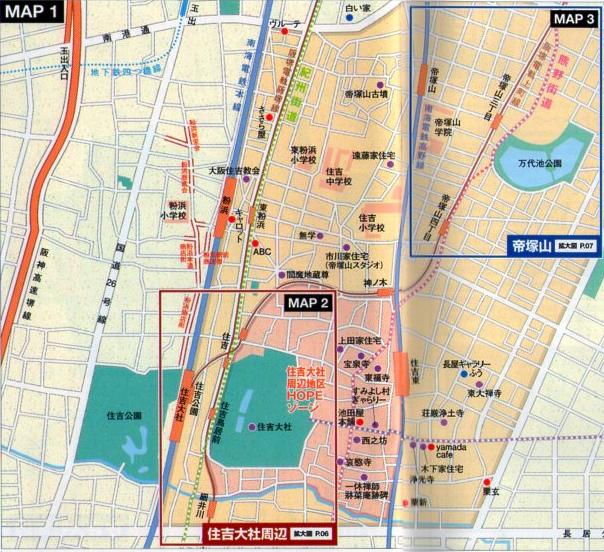

(「粟玄{あわげん}」の「和洋{わよう}」。住吉大社近くのこの店舗のみ{↑「住吉東」駅の南東})

(箕面ビールとともに)

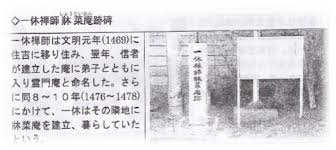

(一休禅師が過ごした牀菜庵{しょうさいあん}も↑。77歳~85歳の8年間住む)

(一寸法師の発祥地)

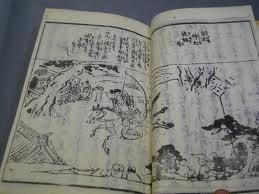

(「東海道中膝栗毛」の弥次さん・喜多さんのゴールは住吉大社で住吉で旅を終えています{最終話「第八編」})

(「東海道中膝栗毛」作者の十辺舎一九も19歳~30歳までここの都市に住む)

(上ページは「東海道中膝栗毛 第八編」の生國魂神社の箇所)

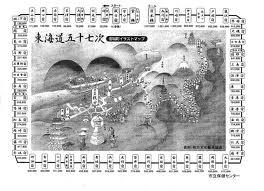

(東海道五十七次もここの都市まで)

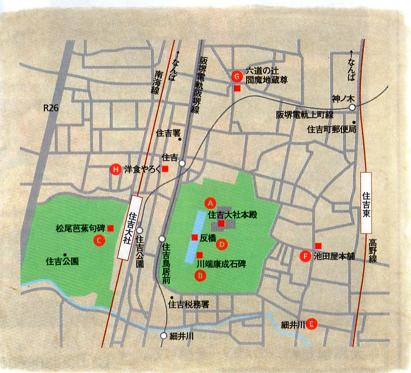

(↓松尾芭蕉の句碑もある、きれいな住吉公園内を歩いて住吉大社へも)

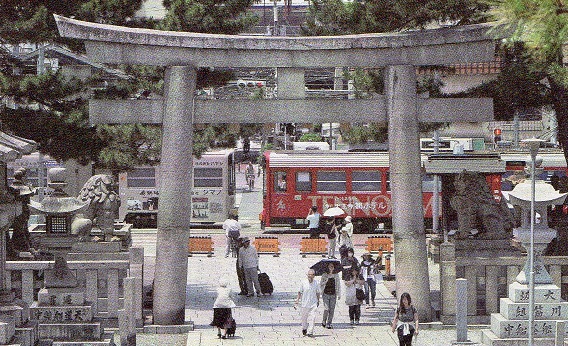

(鳥居前に路面電車{日本最古の現役定期運用}という絵になる光景も魅力)

(歴史的な神社と路面電車の光景)

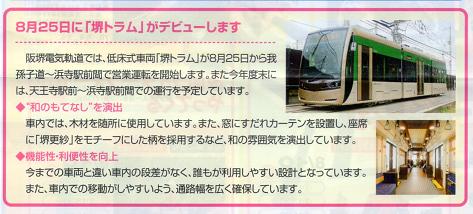

(2013年8月25日{日}、堺トラムが運行スタート!{2014年3月1日からハルカス前からも発着})

(ハルカスから人気観光スポットへ直通。緑色「茶ちゃ」、紫色「紫おん」)

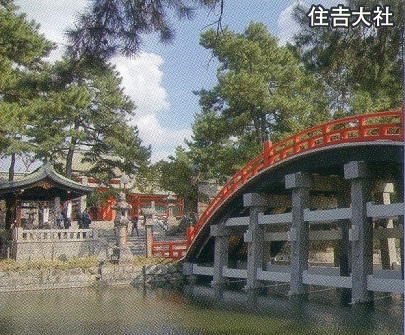

(傾斜も特徴的)

(橋の上から)

(次々と反橋を上がっていく参拝客たちの後ろ姿が、まるで本殿の前で天に呼ばれて、次々と天に昇って

空中に浮かんでいくような神秘的な光景に見えて感動的)

(橋を渡った左側にある手水舎に兎{うさぎ})

(観月祭{仲秋の名月の日}。月とうさぎ。兎{うさぎ}に縁の深い住吉大社)

(西に面しているのでご来光の太陽が昇るのも反橋の上に見えます)

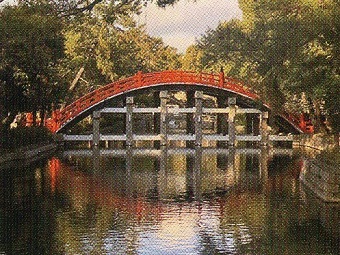

(水面に、“逆さ”の赤い橋も)

(外国人観光客にも人気)

(源氏物語にもゆかりの住吉大社。四つの本殿{国宝}が並ぶ独特な姿を背景に記念写真も)

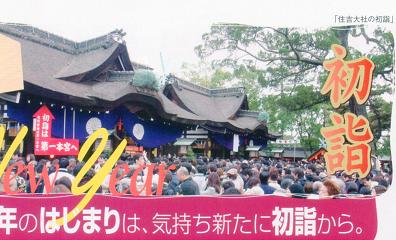

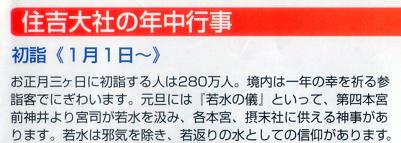

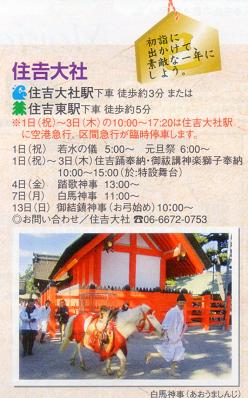

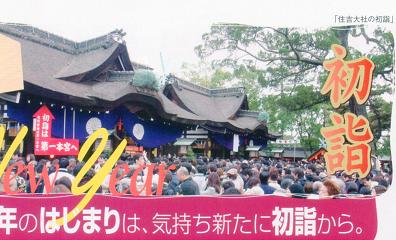

(初詣の参拝客数は全国の一の宮で毎年日本一)

(名前も、正月早々、“住吉”と“吉”がついてて縁起がいい。しかも、“吉”と並んで、“大”があり「大吉」に)

(夜から初詣客も{↓写真は反橋の上からの眺め})

(次々と反橋を上がっていく参拝客たちの後ろ姿が、まるで本殿の前で天に呼ばれて、次々と天に昇って

空中に浮かんでいくような神秘的な光景に見えて感動的{特に初詣で上り専用になった反橋にぎっしりと人で埋まって次々と人が昇っていくとき。朱色もめでたく、日本の初詣を代表する光景}})

(朝の住吉大社)

(太陽が海に沈み{夕陽}、川から見える山から昇り{朝陽}、有名な寺社と結びつく美しい「水の都」はOSAKAだけ)

(海に沈む夕陽・11月~1月)(夕陽ウィーク・3月と9月)(ご来光カフェ・10月)(四天王寺日想観)(住吉大社朝陽)

(手水舎のうさぎと朝の光)

(珍しい「四角鳥居」{鳥居の左右の柱が四角に})

(大鳥居{参道の}・四角鳥居・扉・本殿が同じ向きに一直線)

(「おもと社」{良縁でも有名})

(反橋の入口北側の舟型の万葉歌碑と御由緒書き)

(長原遺跡から出土した古代船フィーバーのきっかけとなる船形埴輪{高廻り2号墳[129㎝]}をモデルに)

(↑は日本最大の船形埴輪{全長150㎝}と同じ型。岡古墳{古市古墳群}から{アイセルシュラホールで展示})

(朝の光に輝く神馬像も反橋の上を歩いてるかのよう{↓奥の赤いのが反橋})

(住吉大社は1月に白馬神事も)

(神池に架かる橋{反橋の北側。朝まだ反橋が渡れないときはここから境内へ})

(住吉大社の手水舎横の誕生石は薩摩藩「島津氏」の始祖・島津忠久公の誕生した場所)

(薩摩藩の「丸十」マークと反橋の光景)

(2013年4月20日{土}の記念祭)

(末廣堂の銘菓も「さつま焼」の偶然のすごさ{もともと住吉大社周辺はサツマイモの名産地}。住吉大社の北側)

(「芋あん」さつま焼も。南海電車「住吉大社」駅のショッピング街「ショップ南海」にも「末廣堂」のお店)

(「喜久寿」の「名物どら焼」)

(住吉大社の大樹)

(「初辰まいり」の社のところには、「辰」の手水舎)

(摂社の大海{たいかい}神社{国の重要文化財}と、その前にある2010年にポンプが付いて復活した井戸「玉の井」)

(海彦山彦伝説の豊玉彦命、豊玉姫命の伝承。「玉出」という地名も玉出島から)

(住吉大社と生根神社は約100m{北門から一本道})

(住吉大社の北門から見た生根神社) (生根神社の門から見た住吉大社の北門)

(住吉大社の北側「神ノ木」駅近くにある「生根神社」は住吉大社の元摂社{奥の天神}・図)

(2011年の住吉祭{1800年記念}には、特別に神輿渡御に「生根神社」の御神輿も参加して反橋を渡る)

(梅の花も。摂社の天満宮の国宝級の菅原道真公の木像天神坐像は全国的にも貴重な室町時代{1482}の在銘作)

(住吉区の「生根神社」から分霊したのが近くの玉出の「生根神社」{夏の「だいがく祭り」や冬至の「勝間南瓜まつり」})

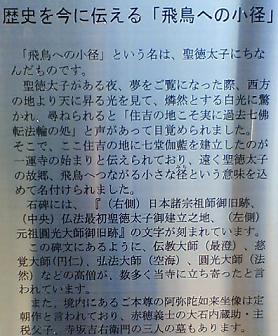

(住吉大社の北門のすぐ前に「石碑」と「一運寺」の案内板も{北門斜めすぐが一運寺})

(聖徳太子創建の一運寺には以前は四十七士の墓も。法然もこの住吉の一運寺に長く滞在)

(聖徳太子が「住吉の地こそ実に過去七佛転法輪の処」の声を聞いて創建)

(5月1日には全国弓道大会も)

(「三ツ矢サイダー」の名前の由来も。住吉大社に参詣した源満仲がご神託に従い三つ矢羽根の矢を放ち、

それが落ちた場所を城{摂津国河辺群多田沼}にしたことから。その場所で湧水の天然鉱泉を発見)

(和歌の神様としても有名)

(5月の初卯日{2012年は5月6日}に「卯之葉神事」{住吉大社の創立記念日を祝う式典})

(石舞台{国の重要文化財}で舞楽)

(4月22日~5月上旬に集中して3つの代表的な寺社{四天王寺・天満宮・住吉大社}で「舞い」が披露される都市)

(しかも、日本の3大舞台のうち2つ{「四天王寺」「住吉大社」{ともに国の重要文化財}}がある、“舞い”の都市)

(4月22日の聖霊会{しょうりょうえ}の舞楽)

(石舞台{国の重要文化財}で舞楽)

(天満宮で4月24日・25日の「鎮花祭」{野外舞台で舞踊や舞楽・神楽の奉納も})

(「大祓」の文字は、ここの都市名OSAKAの漢字に似ている{境内に貼る紙に書かれた墨の毛筆の書体だと特に}。

その「大祓」の神が住吉大社というすごさ。6月30日15時「六月大祓式」と12月31日17時「十二月大祓式」{写真})

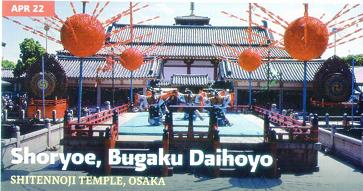

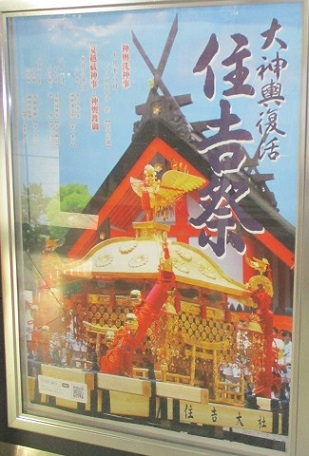

(住吉祭{7月30日・31日・8月1日}。その前の7月の海の記念日に神輿洗神事{海水で神輿を清めます})

(2016年は大神輿復活{2.6トン。1881年[130年以上前]に製作}。75年ぶりに巡行))

(住吉大社は神道で最も大事な「おはらいの神様」。大きな茅の輪をくぐり、夏祭りを“お祓い”で締めるのにふさわしい)

(8月1日の14時頃、神輿の反橋{太鼓橋・日本を代表する「橋と水辺の光景」のひとつ}渡り)(夏祭りシティ)

(堺{宿院頓宮}へ向かう神輿渡御での行進中、神輿でさまざまなパフォーマンスが特徴)

(8月1日の神輿渡御の行列のルート{紀州街道を南へ})

←住吉大社(14時過ぎ出発)

↓

↓

(安立{あんりゅう}中央商店街アーケード屋根の下を通る)

↓

↓(坂を上り堤防の河原へ)

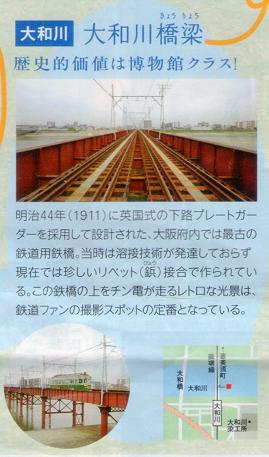

~ 大和川 ~ (神輿受渡式。16時45分頃)

↓(坂を下る)

↓

宿院頓宮(堺)(荒和{あらにごの}大祓神事) (18時20分頃)

(船神輿も行進)(紀州街道をまっすぐ南へ、時代衣装姿行列で人力車や馬も{商店街アーケード下も})

(16時45分頃、大和川で神輿川渡り{神輿受渡式[堺側への]。大和川の真ん中に小さな中州で})

(河原では堺の火縄銃の発砲{鎧兜姿10名}で何度もお祝い)(海と結ぶ路面電車)(夜はPL花火大会も)

(大和川のせせらぎ{一級河川})(海前の近くで{山近くの上流と違い}、都心でこの美しさ)

(大和川は鮎{あゆ}の稚魚{2006年}が見られることでも有名)

(大和川沿い「遠里小野{おりおの}橋」も{遠里小野は万葉集でも詠み込まれた歴史あるロマンチックな美しい地名)

(中洲付近ではヒドリガモ、シラサギ、カモメ他も羽を休めています)

(遠里小野と住吉大社)

(住吉祭の夜の提灯列)

(住吉祭は境内に夜店もいっぱい{7月30日・31日・8月1日})

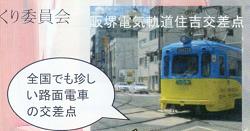

(路面電車同士の平面交差は日本でここ{「住吉」付近}と高知「はりまや橋」の二ヵ所だけ{全国21の路面電車中})

(ここの都市唯一の路面電車でも停車場数40は日本で3番目の多さ、18.7kmも5番目で日本屈指の路面電車)

(鹿児{13.1km}や長崎{11.5km}の路面電車よりも長い距離を走る)

(2路線も。2011年から天王寺駅{または恵美須駅}~堺市間が大人200円、子供100円で安く。1日乗車券有)

(阪堺電車のモ161形{緑色車体に160~170の番号}は日本最古の現役定期運用の電車で有名。1928年~)

(モ161形の車内はアール・デコ調の装飾が施されています) (平面交差{2016年まで})

(「神ノ木」駅。高架にありカーブを昇り降りする{駅舎↓}路面電車の光景も人気{「住吉」駅の隣)

(路面電車の「東粉浜」駅付近{住吉大社の少し北}から、まっすぐの大通りの先にそびえる通天閣の姿も感動的)

(2013年に新型車両も)

(2013年8月25日{日}、堺トラムが運行スタート!{2014年3月1日からハルカス前からも発着})

(ハルカスから人気観光スポットへ直通。緑色「茶ちゃ」、紫色「紫おん」)

(2015年春に3編成目{青色「青[せい]らん」}も登場)

(「住吉大社」駅。奥に見えるのが反橋。空港特急ラピート{車窓から住吉大社の眺めも})

(蔵が多く残る町としても)

(「南港通」のカーブの坂道{上の高台が帝塚山の「姫松」側})

(ドライブコースとしても人気。高級住宅街のお屋敷からこの大きなカーブを曲がってすぐ海へと続くのがオシャレ)

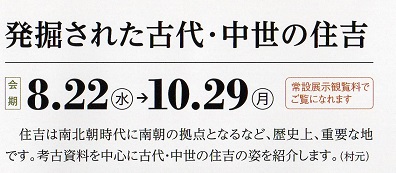

(住吉は南朝の拠点にも)

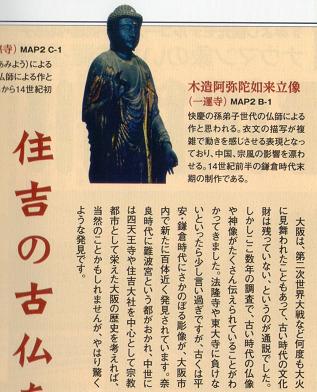

(ここ数年の調査により、古くは平安時代他にさかのぼる仏像が24区だけで新たに100体近くも発見されています

{特に住吉大社を中心とした熊野街道沿い。“住吉の古仏”[大圓寺の阿弥陀如来像は快慶作、西方寺、極楽寺他]})

(有名な市内の4大寺社の駅名がある都市)

(日本一の賑わいの十日戎{写真}) (日本最大の天神祭{写真}&日本一長い門前町)

(初詣の参拝客数が一之宮で日本一) (日本最古の寺{写真})

(「藤井寺」駅{国宝も}、「道明寺」駅{国宝も}、「百舌鳥八幡」駅、「滝谷不動」駅、「総持寺」駅、「妙国寺前」駅、

「水間観音」駅、「崇禅寺」駅、「光善寺」駅、「萩原天神」駅、「服部天神」駅他も)

(主な初詣)

☆地下鉄…住吉大社。坐摩神社。天満宮。露天神社。御霊神社。難波神社。サムハラ神社。杭全神社。

生國魂神社。玉造稲荷神社。今宮戎神社。豊国神社。百舌鳥八幡宮。四天王寺。あびこ観音。

☆JR沿線…天満宮。露天神社。杭全神社。玉造稲荷神社。今宮戎神社。水無瀬神宮。四条畷神社。豊国神社。

四天王寺。野崎観音。あびこ観音。

☆モノレール沿線…伊射奈岐神社(山田。元伊勢近く)。勝尾寺。

☆阪急沿線…天満宮。露天神社。今宮戎神社。伊射奈岐神社。水無瀬神宮。勝尾寺。

☆阪神沿線…天満宮。露天神社。今宮戎神社。

☆京阪沿線…天満宮。露天神社。御霊神社(淀屋橋守護)。片埜神社。

☆近鉄沿線…生國魂神社。今宮戎神社。枚岡神社。石切劔箭神社。誉田八幡宮。恩智神社。道明寺天満宮。

四天王寺。観心寺(楠木正成像)。

☆南海沿線…住吉大社。今宮戎神社。阿倍野神社。大鳥大社。百舌鳥八幡宮。出雲大社分祠。

家原寺(知恵の文殊)。あびこ観音。観心寺(楠木正成像)。

☆阪堺沿線…住吉大社。今宮戎神社。阿倍野神社。四天王寺。開口神社。

☆泉北高速鉄道沿線…多治速比売神社。

☆水間鉄道沿線…水間寺。

(住吉大社。初詣の参拝客数は全国の一の宮で毎年日本一)

(名前も、正月早々、“住吉”と“吉”がついてて縁起がいい。しかも、“吉”と並んで、“大”があり「大吉」に)

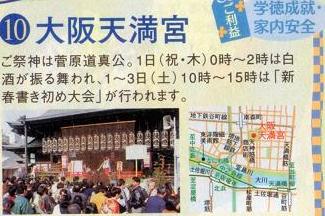

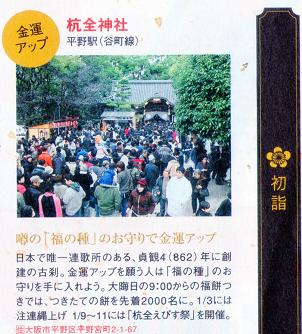

(天満宮) (杭全神社{くまたじんじゃ})

(生國魂神社{難波大社}の初詣。20m以上ある日本一の高さの本殿{出雲大社24mを除いて}。「谷町九丁目」駅)

(露天神社{つゆのてんじんしゃ}の初詣。「東梅田」駅)

(日本一ジャンボ宝くじ高額当選に縁起のいい神社)

(2013年の年末ジャンボ宝くじも日本一{前後賞合わせて7億円が最多4本は日本唯一ここだけ})

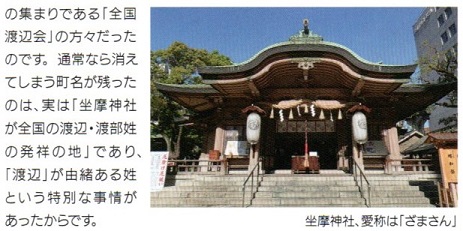

(もうひとつの一之宮の坐摩神社{本町駅}。一之宮で唯一の三ツ鳥居{正面に。他の奈良のは入れない所に})

(安産祈願でも有名。神功皇后が応神天皇の御安産を祈願、近くは明治天皇がお生まれになるとき宮中より御祈願があり、秋季大祭当日{旧暦}に皇子が御降誕。坐摩神社で岩田帯を受けた人の70%が男の子を出産とも言われる)

(現在、御堂筋沿い近くの本町駅の西南にある「坐摩神社」{摂津国一之宮。住吉大社とともに})

(元稲荷{もといなり}の玉造稲荷神社。「玉造」駅他。お伊勢参りへの出発点{旅の安全祈願}としても有名)

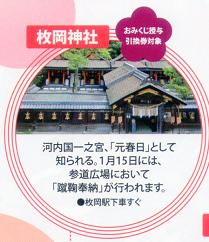

(枚岡神社{ひらおかじんじゃ}の初詣)

(伊勢神宮と出雲大社を結ぶ直線上に鎮座する一之宮{唯一}としても人気{神事宗源の神様を祀る枚岡神社})

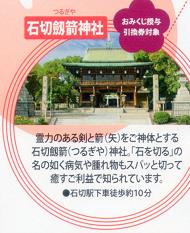

(石切劔箭神社の初詣{地下鉄中央線から「新石切」駅でも})

(河内に天孫降臨したニギハヤヒノミコトとその子ウマシマデノミコトを祀る)

(大鳥大社{おおとりたいしゃ}の初詣)

(誉田八幡宮{こんだはちまんぐう。日本最古の八幡宮}の初詣)

(道明寺天満宮{どうみょうじてんまんぐう}の初詣)

(四天王寺の初詣)

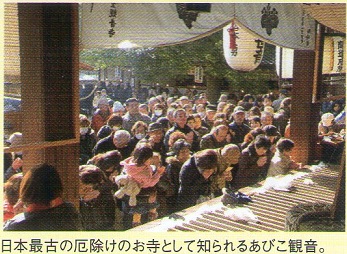

(あびこ観音)

(「あびこ餅本舗」の元祖「厄除饅頭」)

(水間寺{みずまでら}の初詣)

(達磨{だるま}で有名な勝尾寺{かつおうじ}の初詣{箕面})

(初詣・天然温泉・梅・桜の花見・大樹・夏まつり・紅葉・クリスマスイルミ{こちらも})

(お寺のマップでの住吉大社も)

(他の写真はトップページの上部の「(NEW!)主な写真一覧」参照)