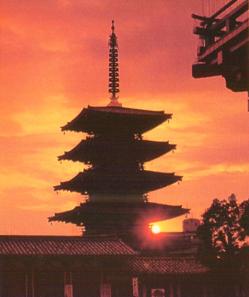

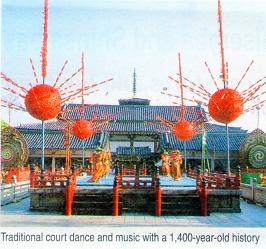

聖徳太子建立の四天王寺(日本最古の寺。眺めのよい高台にあり最も夕陽が絵になる五重ノ塔)

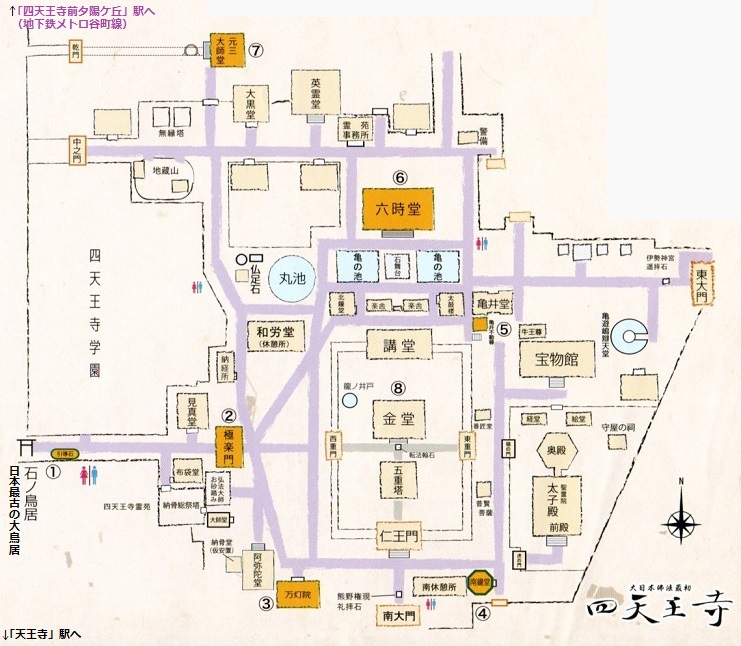

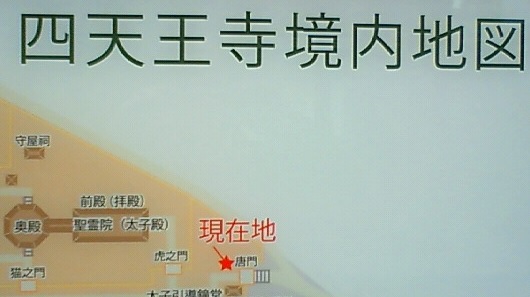

(日本一お寺が連なる&日本初の寺町に)(お寺マップ)

(聖徳太子像{石柱内。西の大鳥居の南側}) (中心伽藍内の枯山水型の美しい砂庭{外国人観光客にも人気})

(世界最古の企業「金剛組」{四天王寺建立。本社も四天王寺の西側に})

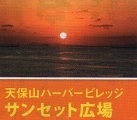

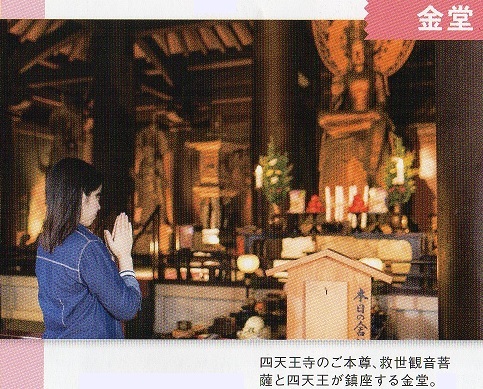

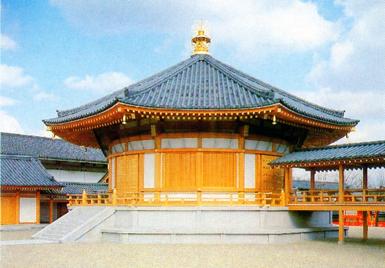

(四天王寺の金堂{こんどう}も金剛組が建築)

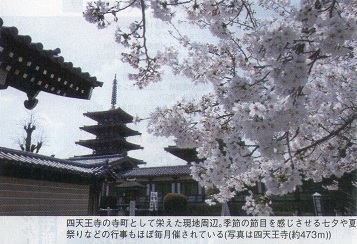

(四天王寺と桜)

(ハルカスのビューポイントとしても{広場のように歩けて、特に外国人観光客に人気})

(毎月21日{大師会}と22日{太子会})

(四天王寺の弘法大師像)

(広い境内の一部{日本最古の伽藍配置で建造物としてあるのは日本唯一{堂塔の位置も変化なしと実証})

(毎月21日と22日{境内に露店多く}、中心伽藍も五重ノ塔も無料)(右上が聖徳太子の「聖霊院太子殿」)

(回廊と↓講堂{2体の巨大な仏像各6m}に↓金堂{御本尊の巨大な仏像}、五重ノ塔、仁王門、↓南大門)

(四天王寺式の伽藍配置がここならではの特徴的な記念撮影ポイント{南側からの中心伽藍の眺め})

(仁王門{中門。上の写真の右}と五重ノ塔が一直線に並ぶので一体化して見える姿を背景に)

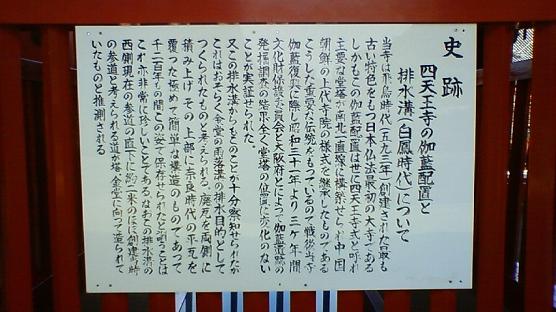

(中央伽藍内の表示{堂塔の位置も変化なしと実証})

(境内の亀井堂の石槽も飛鳥時代のもの)

(伽藍配置も古い)

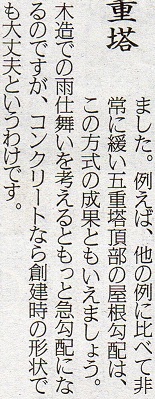

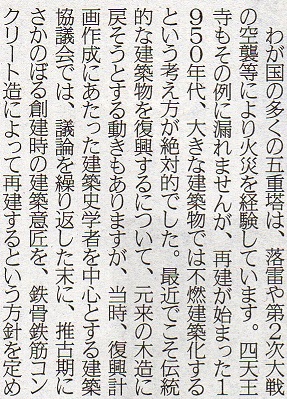

(五重塔の勾配も創建時のままの形状を再現)

(日本最古の大鳥居{1294年~}。国の重要文化財。西側からの中心伽藍の眺め)

(大鳥居の枠の中に見える西大門と五重ノ塔が並ぶ姿が絵画のようにキュート)(記念撮影ポイント)

(大鳥居の内側に入ってすぐの聖徳太子像とも記念撮影ポイント)

(四天王寺とその周囲に聖徳太子が日本で初めて四箇院{敬田院、施薬院、療病院、悲田院}を設置)

(「悲田院」は敬老の日の由来。四天王寺横に「四天王寺病院」や天王寺区悲田院町の地名も)

(四天王寺と近くの山々の連峰も美しい)

(外国人観光客にも人気)

(夕陽の名所の「極楽門」)

(極楽門で「日想観」の行事も{春分の日と秋分の日に})

(太陽が海に沈み{夕陽}、川から見える山から昇り{朝陽}、有名な寺社と結びつく美しい「水の都」はOSAKAだけ)

(海に沈む夕陽・11月~1月)(夕陽ウィーク・3月と9月)(ご来光カフェ・10月)(四天王寺日想観)(住吉大社朝陽)

(「極楽門」の柱の転法輪{四天王寺独特。合掌して右に廻す。極楽門は上の「広い境内の一部」写真の左隅下})

(「金堂{こんどう}」{中心伽藍内})

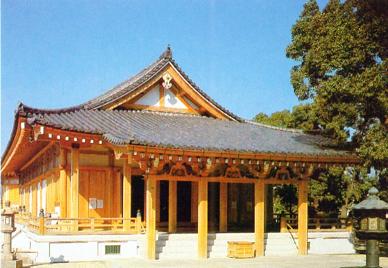

(「聖霊院奥殿」{聖徳太子四十九歳摂政像}) (「聖霊院前殿」{聖徳太子十六歳孝養像})

(砂庭も美しい。毎月22日に太子法要も。奥殿の本尊は1月22日のみ御開帳)

(前殿{写真右}の左の廊下を渡って奥殿へ{靴を脱いで})

(太子像のある「奥殿」と「前殿」を結ぶ橋)

(守屋祠も太子殿{聖霊院}の横に)

(四天王寺の釈迦如来坐像)

(仏足石と釈迦如来坐像)

(隣のお堂には「地蔵菩薩立像」と「如意輪観世音菩薩坐像」も)

(釈迦如来坐像と丸池との景観)

(境内の西の休憩所近く)

(丸池には鯉や亀も。釈迦如来坐像の前に丸池があり、池の周囲で人々が立って眺めて過ごせるというのもすごい)

(四天王寺で最も古い仏像{観世音菩薩半跏像。白鳳時代。国の重要文化財}。「試みの観音」)

(約22cm。秘仏で毎年「千日参り」の8月9日{19時~21時}・8月10日{9時~21時}のみ公開{六時堂で})

(六時堂{六時礼讃堂}。1619年~。国の重要文化財で境内の最古の建物のひとつ)(池に亀や大きな鯉も)

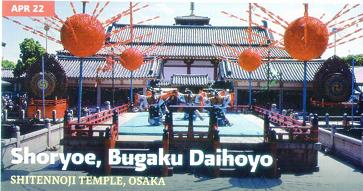

(手前の石舞台{国の重要文化財}は、“水上の石舞台”に{4月22日の聖霊会も、“水上の舞い”に[右写真]})

(四天王寺の初詣)

(駅の「聖霊会」のポスター)

(4月22日の聖霊会{しょうりょうえ}の舞楽)

(石舞台{国の重要文化財}で舞楽)

(4月22日~5月上旬に3つの代表的な寺社{「四天王寺」「天満宮」「住吉大社」}で「舞い」が披露される都市)

(天満宮で4月24日・25日の「鎮花祭」{野外舞台で舞踊や舞楽・神楽の奉納も})

(住吉大社で5月の初卯日{2012年は5月6日}に「卯之葉神事」{住吉大社の創立記念日を祝う式典})

(石舞台{国の重要文化財}で舞楽)

(七夕前後には、竹の笹を使用したトンネルや、LEDの光で表現した天の川も)

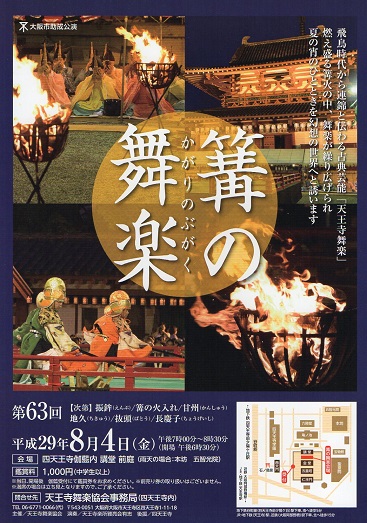

(8月4日は「篝の舞楽」)

(六時堂からみた中心伽藍も一体的に{北側からの中心伽藍の眺め})

(四天王寺宝物館。2012年5月リニューアルオープンでより美しく{中学生以下無料})

(“広い砂庭と超高層が一体となった景観”、というのも新しい)

(四天王寺に立派な蘇鉄{ソテツ}も{本坊庭園[写真は門の外から]})

(本坊庭園の枯山水型の庭園も外国人観光客に人気{茶室「和松庵」の四天王寺名物「釣鐘まんじゅう」と抹茶も})

(本坊庭園の「極楽浄土の庭」の遊歩道の先にある「極楽の池」と蓮の花{日本仏法最初の四天王寺にある蓮の花})

(2016年11月10日{木}に伝来記念碑建立)

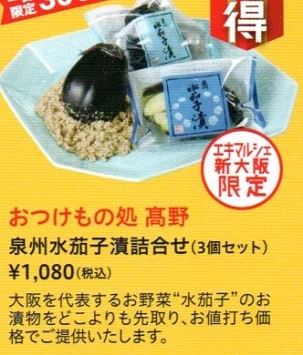

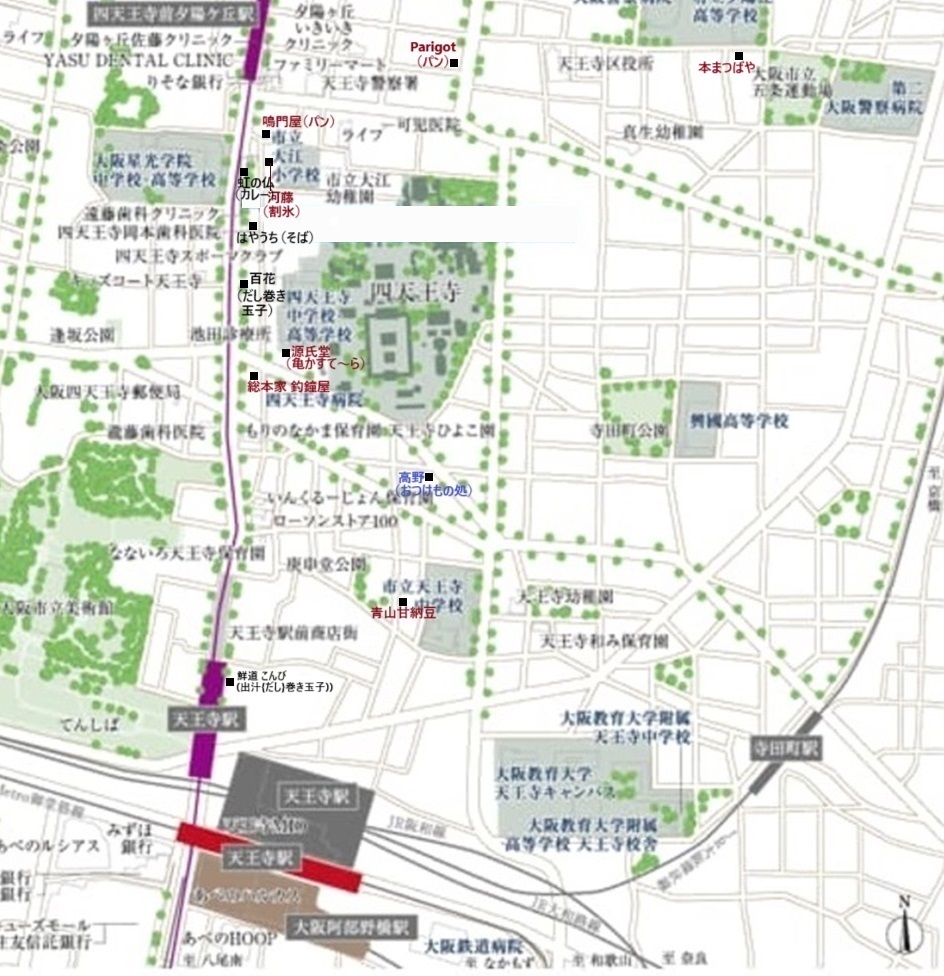

(「おつけもの処 高野{たかの}」{四天王寺の南側})

(なにわ伝統野菜のお漬物)

(新幹線駅のエキマルシェにも)

(「河藤{かわとう}」。「四天王寺前夕陽ケ丘」駅近く。美しい干和菓子)

(人気の菓子「割氷{わりごおり}」)

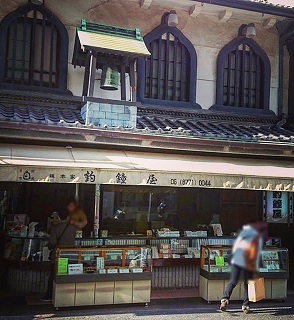

(「総本家釣鐘屋」。四天王寺前のこの店舗のみ{境内の休憩所「和労堂」でも})

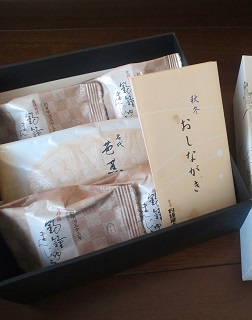

(小さめの同じデザインの一口カステラも)

(「総本家釣鐘屋本舗」。恵美須東{通天閣近く}が本店。各デパートや駅の売店でも)

(小さめの同じデザインの一口カステラも)

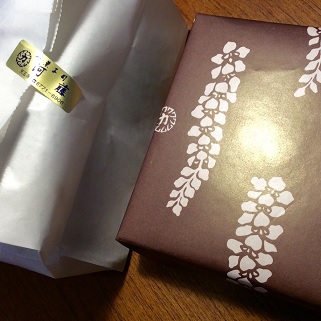

(箱入りの包装)

(日本最古の庚申堂{四天王寺の南})

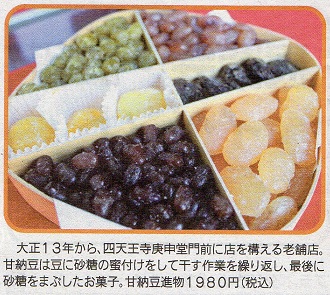

(日本最古の庚申堂{四天王寺の南}の近くに「青山甘納豆」)

(「庚申最中」{おさるさん3つ入}も)

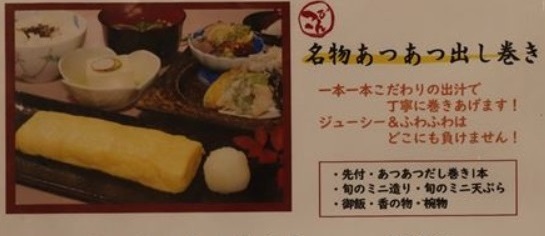

(「だし巻き玉子専門店 百花{ひゃっか}」)

(写真左が「だし巻き玉子御膳」)(写真右が「だし巻き玉子重」)

(「だし巻き玉子御膳」は4つのトッピングが選べる)(「だし巻き玉子重」は3つのトッピングが選べる)

(「居酒屋鮮道 こんび」の出汁巻き玉子も人気)

(2024年に梅田に出汁巻き玉子に特化した「和心だし巻き家 こんび」も出店)

(天満宮{南森町}の出し巻きたまご店はこちら)

(2016年11月24日{木}にスターバックスの「JR桃谷駅」店もオープン。四天王寺東門からも)

(JR環状線の「桃谷駅」付近からの西側{内側}の眺め)

(坂道カーブ↓で上町台地にのぼっていく広々とした道路)

(上町台地にある四天王寺の前の坂{五重ノ塔の上部↓}の「逢坂」。通天閣側からの上り坂)(こちらも坂)

(谷町筋は、“高台の上の御堂筋”とも)

(毎年「オープン台地」のイベントも{2013年は1月26日[土]~2月17日[日]の23日間で40プログラム})

(近くに外国人観光客にも人気の「シェラトン都ホテル」)(2010年に新しく「上本町YUFURA」がオープン)

(外資系ホテル「シェラトン」と連結した歌舞伎劇場のある面白さ{外国人観光客にも人気})

(歴史ある上町台地に{伝統的な舞楽の「四天王寺」や、薪能で有名な「生國魂神社{いくたま じんじゃ}」のある})

(ホテル室内用では最大級の25m6コースの温水プール)(デパートや新歌舞伎座{右写真・上本町YUFURA}と連結)

(演者と観客の距離が近い臨場感あふれる新劇場。3階席も{花道もあり・なしに設定可})

(谷九{Tanikyu・タニキュー}駅{地下鉄}で、近鉄のターミナル始発・終着駅駅「上本町」乗換えも)

(「上本町」駅は⑨番ホームまであり、行き止まり式ホームでここから発着する光景が見られる{地下にもホーム})

(左にシェラトンホテル{上本町[上町台地にのぼる]と難波の間の坂道の広い道路[10車線近くある]})

(坂をのぼると谷町筋{南北に走る}と交錯{高台の上町台地の広い道路[10車線近く]})

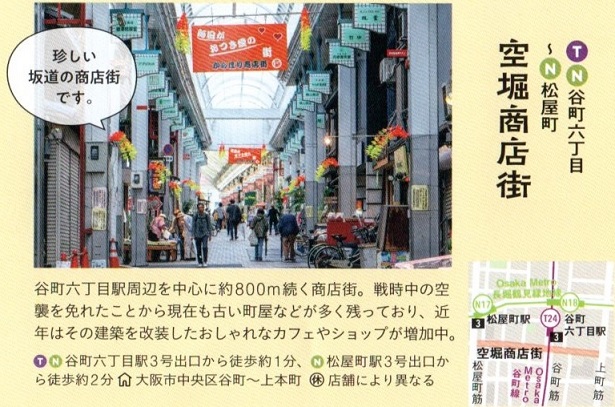

(アーケードの天井の下に坂道が続く珍しい「空堀{からほり}商店街」{全長800mで上町台地にのぼっていく})

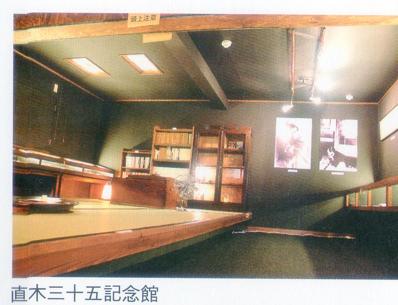

(直木賞の直木三十五記念館も)

(谷町筋の一直線の正面に見える超高層ビル「あべのハルカス」の眺めも刺激的)

(谷町筋の緑並木)

(世界的景観!緑豊かな日本一お寺が連なる&日本初の寺町{「難波」駅近くの生國魂神社付近から南側の景観})

(日本一の寺町で四天王寺だけでなく、多くの寺社もまわれるのが魅力)

(写真は左が「上町台地」側、右の道路が松屋町筋})

(これほど多くの宗教施設が連なるところは世界中でもここだけ)

(天王寺七坂のひとつ「源聖寺坂」。撮影他でも有名)

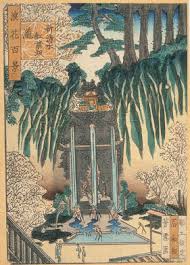

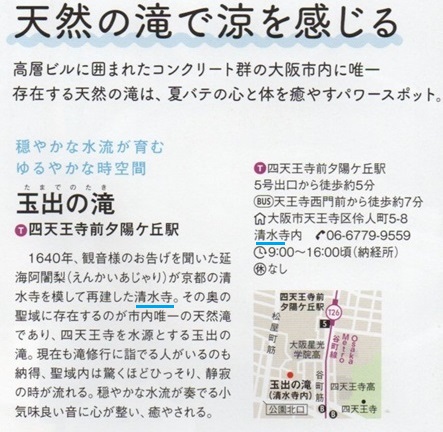

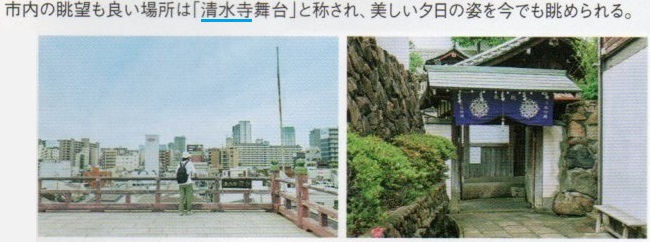

(清水寺{きよみずでら}の流れ落ちる3筋の水の天然の滝も。古くからの名所のひとつ)

(滝行もできる)

(今でも清水寺舞台からの絶景が見れる)

(日本最古の料亭もOSAKA。「浮瀬亭{うかむせてい}」{上町台地に。1704年頃~}。松尾芭蕉、与謝蕪村も)

(OSAKAで詠まれた{全15句}松尾芭蕉の有名な主な作品{人生の最後の時期に重なり、最高傑作と言われるものが多い})

〇杜若(かきつばた)語るも旅のひとつ哉(かな)(1688年。野田ふじで有名な福島聖天{了徳院}に句碑)

〇升買て分別かはる月見かな(1694年9月14日。住吉大社の宝の市の翌日に。住吉公園に句碑)

〇此道を行く人なしに秋の暮(絶景の浮瀬亭で。1694年9月26日。浮瀬亭跡の「蕉蕪園」に句碑)

〇此の秋は何で年よる雲に鳥(絶景の浮瀬亭で。1694年9月26日。浮瀬亭跡の「蕉蕪園」に句碑)

〇松風や軒をめぐって秋暮れぬ(絶景の浮瀬亭で。1694年9月26日。浮瀬亭跡の「蕉蕪園」に句碑)

〇白菊の目に立てみる塵(ちり)もなし(北浜の歓待{芭蕉最後の句会}で。1694年9月27日。梅田の太融寺に句碑)

〇秋深き隣は何をする人ぞ(弟子の道修町の之道{しどう}の家で。芭蕉が起きて創作した最後の作品。1694年9月28日)

〇旅に病んで夢は枯野をかけ廻る(南御堂前の花屋の座敷で口述。1694年10月8日。南御堂に句碑)

(1694年10月12日{今の暦で11月28日}南御堂の花屋の座敷で逝去。

本人の遺言通りに近畿に埋葬{琵琶湖の南西の「膳所[ぜぜ]」駅近く。

滋賀県大津市の義仲寺[ぎちゅうじ]の木曽義仲墓の右隣に墓})

ちなみに、不思議とほぼ同じ時間に、俳諧師として、亡くなった場所も近く。

井原西鶴…1642年生まれ。1693年8月10日、52歳で逝去(OSAKA中央区の「谷町四丁目」駅近く)

松尾芭蕉…1644年生まれ(2歳年下)。1年後の1694年10月12日、51歳で逝去(OSAKA中央区の「本町」駅近く。「谷町四丁目」駅から歩いて行ける)

(2017年4月、「和空 下寺町{わくう したでらまち}」オープン{地上3階建て・全26室})

(畳敷き低層ベッド)

(キャンドルナイトとハルカス)

(高層建築と寺に、さらにそこ一帯が風情ある「寺町」の町並みが残る歴史都市のすごさ)

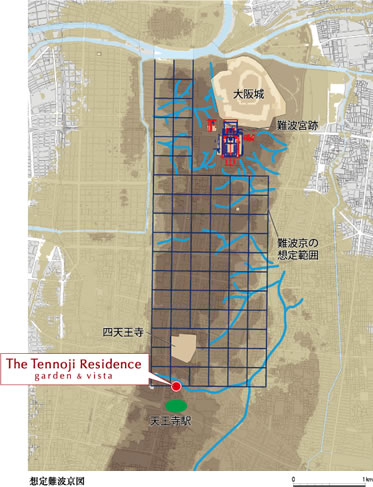

(難波京の想定範囲図)

(地下鉄路線図の美しさも有名)

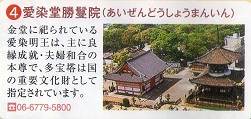

(愛染堂{あいぜんどう}の多宝塔{旧国宝}も上町台地に)

(聖徳太子が始められた日本最古の夏祭り「愛染まつり」でも有名)

(愛染まつり{6月30日・7月1日・7月2日}の初日の宝恵駕籠パレード)

(近くに生國魂{いくたま}神社{日本で唯一の「生國魂造り」[本殿と幣殿をひとつの屋根でつなぐ建築様式]})

(ここの都市{府内}で最古の神社{旧官幣大社で約3000年の歴史})(日本列島そのものの神様を祀り、

当時日本の中心と考えられてた今の城天守閣あたりにあり、そのため生國魂神社にはきわめて分社が少ない)

(ここで最大の本殿で本殿の高さも20mを超える{出雲大社は24mでそれ以上は建てられないなかで})

(ここの都市には5つも官幣大社{全国で4番目に多い[上位4つはすべて近畿]}。ほぼ全国最少面積で)

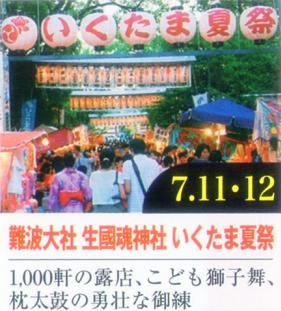

(「いくたま夏祭」7月11日、12日。8月の薪能{野外能としては日本で2番目の歴史。神社では最古}でも有名)

(9月上旬の落語家たちの「彦八まつり」も)(浄瑠璃神社や井原西鶴の坐像も)(無料パンフレット冊子も境内に設置)

ちなみに、不思議とほぼ同じ時間に、俳諧師として、亡くなった場所も近く。

井原西鶴…1642年生まれ。1693年8月10日、52歳で逝去(OSAKA中央区の「谷町四丁目」駅近く)

松尾芭蕉…1644年生まれ(2歳年下)。1年後の1694年10月12日、51歳で逝去(OSAKA中央区の「本町」駅近く。「谷町四丁目」駅から歩いて行ける)

(織田作之助の銅像も{2013年10月26日[土]生誕100周年})

(織田作之助が氏子であった生國魂神社の境内に{緑の木々の「生玉の杜」}。近くの口縄坂に文学碑も)

(織田作之助は現天王寺区生玉{いくたま}前町生まれ)

(“ODA SAKU”の中に、“OSAKA”の5文字がすべて入っているすごさ)

(生國魂神社の初詣。「谷町九丁目」駅)

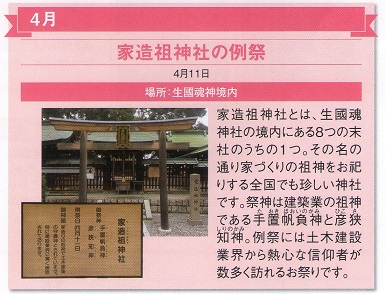

(家造祖神社{やづくりみおやじんじゃ}も{家造りの祖神をお祀りする全国唯一の神社})

(ここの神社の三大夏祭のひとつ「いくたま夏祭」{他に天神祭・住吉祭})

(7月の「いくたま夏祭」では中之島の天神橋にも旗{6月中旬~})

(「東海道中膝栗毛」の弥次さん・喜多さんのゴールは住吉大社で住吉で旅を終えています{最終話「第八編」})

(「東海道中膝栗毛」作者の十辺舎一九も19歳~30歳までここの都市に住む)

(下ページは「東海道中膝栗毛 第八編」の生國魂神社の箇所)

(日本最初の四十七義士の墓「吉祥寺」{きっしょうじ}。12月に義士祭も。上町台地の谷町筋の大通り沿い)

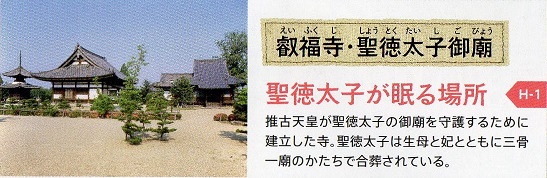

(今も聖徳太子もOSAKAに眠る{叡福寺}。空海、法然、親鸞{叡福寺参拝で聖徳太子の夢}、日蓮らも訪れる)

(近くに聖徳太子の父親も)

(太子町には天然温泉「太子温泉」も) (太子町の人気キャラクター「たいしくん」{2009年~})

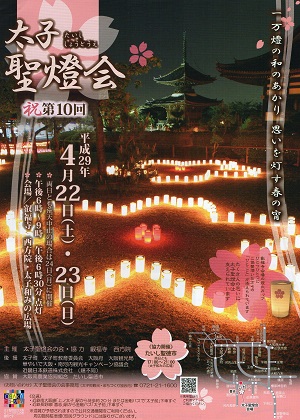

(太子聖燈会も)

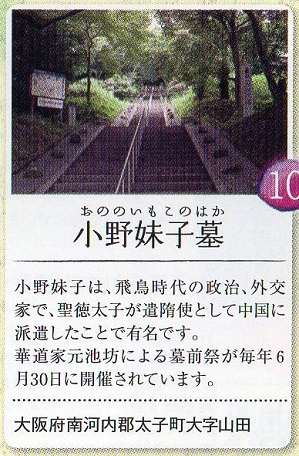

(近くに小野妹子の墓も))

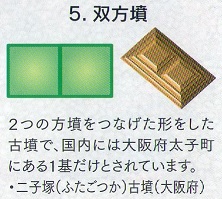

(太子町には珍しい双方古墳の「二子塚古墳」も)

(四天王寺とともに聖徳太子にゆかりの深い「大聖勝軍寺」{だいせいしょうぐんじ}。八尾市{平野区近く})

(聖徳太子の史跡が数多く残る。大樹の中に聖徳太子像も)

(有名な市内の4大寺社の駅名がある都市)

(日本一の賑わいの十日戎{写真}) (日本最大の天神祭{写真}&日本一長い門前町)

(初詣の参拝客数が一之宮で日本一{写真}) (日本最古の寺)

(「藤井寺」駅{国宝も}、「道明寺」駅{国宝も}、「百舌鳥八幡」駅、「滝谷不動」駅、「総持寺」駅、「妙国寺前」駅、

「水間観音」駅、「崇禅寺」駅、「光善寺」駅、「萩原天神」駅、「服部天神」駅他も)

(JR「天王寺」駅=JR「京都」駅とすると、寺社の位置その他、一致が多い)

(能勢のお寺)

箕面川床 水無瀬神宮(名水)

(箕面三山{

「大一」「大」の文字火(五月山) (枚方・交野エリア{獅子窟寺~}のお寺)

(池田・豊中・吹田エリア{久安寺~}のお寺) 交野の名水

来迎寺 太秦(寝屋川市)

瑞光寺 寂光寺

大願寺 光明寺 願得寺 龍尾寺

崇禅寺 法華寺 難宗寺 四條畷神社

野江水神社 野崎観音

国分寺 鶴満寺 |

────── |──────

/ 源八橋と森

梅田スカイビル / |

| 大 /

了徳院 | 太融寺 川 寝屋川

|露天神 寺町| /

堂島薬師堂 ──── \ /

天満宮| 三角洲

西念寺 | ────

正蓮寺 本宮鴉宮 御霊神社 ||城公園|

靭公園 || | 興法寺

北御堂 || | 千手寺

| ──── 石切劔箭神社

─────────「本町」駅───地下鉄中央線──────

坐摩神社 | 鵲森宮

南御堂 | 玉造稲荷

難波神社 |

| 楞厳寺 円珠庵 枚岡神社

三津寺 |

和光寺 法案寺 |高津宮 慈光寺

法善寺 |報恩院

────────────────────|──「上本町」駅─ 長栄寺 吉田春日神社

鉄眼寺 生國魂神社| 新歌舞伎座 延命寺 瓢箪山稲荷

齢延寺 |

金台寺 銀山寺|

渡船 大乗坊 光明寺|

| 往生院六萬寺

釈迦院 青蓮寺 |吉祥寺 観音寺

大平寺 |

称念寺 |

西念寺 愛染堂 |

清水寺 地

下

鉄

大国主神社 一心寺 谷

願泉寺 (西)今宮戎 町 (東)四天王寺 舎利尊勝寺

線 庚申堂 教興寺

| 常光寺 大通寺

========JR「天王寺」駅=========== 善光寺

| | | 天照大神高座神社

正圓寺 J 近

安倍晴明神社 R 鉄 杭全神社 顕正寺

阿倍王子神社 | 電 大念佛寺 真観寺

阿倍野神社 車 長寶寺 全興寺

法楽寺 |

一運寺 宝泉寺

住吉大社 荘厳浄土寺 大聖勝軍寺 感応院 恩智神社

大圓寺

西方寺 極楽寺 あびこ観音 壺井寺 光徳寺

大林寺 小山善光寺

(堺エリア{妙國寺、南宗寺~}のお寺) 葛井寺 道明寺

道明寺天満宮

安福寺

野中寺 誉田八幡宮

法泉寺 長円寺 西琳寺(向原)

大黒寺

(叡福寺・弘川寺・高貴寺・瀧谷不動エリア)

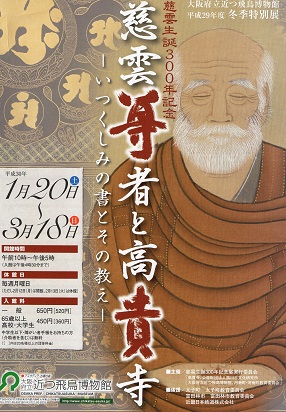

(河内長野三山{観心寺[国宝]・金剛寺・延命寺}と他のお寺)

(岸和田エリア{久米田寺・大威徳寺}のお寺)(和泉三山{松尾寺・施福寺・西福寺})

(貝塚三山{水間寺・願泉寺・孝恩寺[国宝]})

(南泉州エリア{慈眼院[国宝]と七宝瀧寺~}のお寺)

(共通点)

☆JR「天王寺」駅から南へ近鉄電車=JR「京都」駅から南へ近鉄電車が一致。

☆JR「天王寺」駅から南に住吉大社(初詣で有名)=JR「京都」駅から南に伏見稲荷大社(初詣で有名)も一致。

☆JR「天王寺」駅から南に堺(茶)=JR「京都」駅から南に宇治(茶)があるのも一致。

☆JR「天王寺」駅から北に通天閣が見える=JR「京都」駅から北に京都タワーが見えるのも一致。

☆JR「天王寺」駅の北に西側に今宮戎(聖徳太子建立)、東側に四天王寺=JR「京都」駅の北に西本願寺と東本願寺

というのも一致。

☆JR「天王寺」駅の南北に地下鉄谷町線=JR「京都」駅の南北に地下鉄烏丸線も一致。

(路線に「四、六、九」と数字名の駅=路線に「四、五、九、十」と数字名の駅も一致)

(城公園の東沿いを南北に=京都御所の東沿いを南北にも一致)

(北で東側に川{大川}を横切って「都島」駅=北で東側に川{賀茂川}を横切って「北山」駅も一致)

☆大川の桜ノ宮駅付近(銀橋~源八橋)=賀茂川の出町柳駅の下鴨神社付近と一致。ともに南北に流れる川。

☆大川の下を地下鉄(「天神橋筋六丁目」駅~「都島」駅)=賀茂川の下を地下鉄(「北大路」駅~「北山」駅)も一致

(大川の銀橋~源八橋で「天神祭」コース=賀茂川の下鴨神社~上賀茂神社で「葵祭」コースも一致)

(大川の源八橋東側の森のような道=賀茂川の東隣の下鴨神社の「糺{ただす}の森」の馬場のよう)

(京阪電車の京橋駅=京阪電車の出町柳駅と中心駅というのも一致)

☆城公園の北東すぐに三角州=京都御所の北東すぐに三角州も一致。

☆街の東側に城公園の広い緑、その西南に靭公園の緑=街の東側に京都御所の広い緑、その西南に二条城の緑。

(靭公園の南下に東西結ぶ地下鉄中央線=二条城の南下に地下鉄東西線というのも一致)

☆梅田の一帯は、かつて「北野」という地名で(「北野の太融寺」他)=北野天満宮の場所と一致。

☆天満宮はともに、同じ北側に位置も一致。

☆梅田スカイビル(外国人観光客多い。世界的有名)=金閣寺。場所も北西側にあり一致。

(特にノースゲートビルのアトリウム広場から見た水辺の水面越しの梅田スカイビルの姿)

(ノースゲートビルも金色で金閣寺のような感じ)

☆「上本町」駅(元はここが市電の中心)=「河原町」駅も一致(同じ~町駅でしかも3文字。上本町駅も発着駅)

(「谷町九丁目」駅~「上本町」駅{地上部}は約500m=「烏丸」駅~「河原町」駅も約500mと一致)

(「谷九」の「九」=「烏丸」の「丸」の文字も似ていて一致)

(「上本町」駅の「近鉄百貨店」=「河原町」駅の「高島屋」も一致)

(「上本町」駅に阪神電車が西から=「河原町」駅に阪急電車が西からも一致)

(地下を横に通る「難波」─「日本橋」─「上本町」=地下を横に通る「大宮」─「烏丸」─「河原町」も一致)

(「上本町」駅に「新歌舞伎座」=「河原町」駅に「南座」も一致)

☆「いくたま夏まつり」(7月11日・12日。生國魂神社)=「祇園祭」(7月17日。八坂神社)と日にちも近い&ともに

そこの3大祭のひとつ&場所も同じような位置で一致。

(「上本町」駅東の「比売許曽(ひめこそ)神社」は18世紀頃まで牛頭天王社=八坂神社の牛頭天王と一致)

(比売許曽神社の夏祭りは7月第三日曜で17日前後=祇園祭の7月17日前後と一致)

(10月に「堺まつり」{1600年間にわたる時代絵巻行列})=10月に「時代祭」{1200年間ほどの絵巻})

☆西側にユニバーサル・スタジオ・ジャパン=西側に太秦映画村も一致。

☆西側に観光スポット「天保山{Tenpozan}ハーバーヴィレッジ」(港に、“山”があるすごさ{天保山})=嵐山と一致。

(天保山渡船{無料}=保津川下りの小舟も一致)

☆東に「吉田春日神社」(日本唯一のラグビー御守)=東に吉田神社

☆東に「城北川(しろきたがわ)」が南北に流れる=東に「(北)白川(きたしらかわ)」が南北に流れる、名前似も一致。

☆天王寺駅に近鉄ホテル2つと北東の高台に外資都ホテル=京都駅に近鉄ホテル2つと北東の高台に外資都ホテル

(マリオット都ホテルと天王寺都ホテル)(シェラトン都ホテル) (新・都ホテルとホテル近鉄)(ウェスティン都ホテル)

☆「天王寺」駅~「上本町」駅間に手軽な100円バス=「京都」駅~「河原町」駅間のバスと一致。

(100円バス。途中「四天王寺参道口」{地下鉄「四天王寺前夕陽ヶ丘」駅付近}にも停車)

(7時台~21時台。10時~17時は15分ごとに増便。2013年6月13日{木}からスタート)

(両近鉄百貨店前の停留所では出発時間まで待機してるので乗りやすい。上本町のシェラトン前に入るのもいい感じ)

OSAKAは割烹(かっぽう)料理の発祥地(板前がお客様の要望に応じてその場で調理)

(2013年に日本の「和食」がユネスコの無形文化遺産に登録)

(7月の天神祭の「鱧{ハモ}」料理{骨切りや酢味噌での食べ方の発祥地})

(「天王寺」駅前で、路面電車も「天王寺駅前」や「浜寺公園前」と、“寺”と表示されているのも「京都」駅前と似ている)

地下鉄谷町線はここの最多駅数(26駅)の路線で、高貴な紫のカラー。

(北端は守口市の「大日」駅で「大日如来」に由来)

(近くの守口市の来迎寺も紫雲山来迎寺と「紫」が付く)

地下鉄谷町線の「天王寺」駅からは7時台~20時台は大日方面行きが、「大日」行きと「都島」行きが交互に出発し、「都島(みやこじま)」という“都(みやこ)”という表示やアナウンスが頻繁にあるのも寺社の路線の雰囲気でいい。

☆夏の8月の山での文字火「大一」と「大」(しかも都市名に「大」があり似合う)=五山送り火にも「大」が2つも一致。

☆北の「箕面」で川床=北の「貴船」(オリジナルビールも箕面で製造)他で川床も一致。

(「星のブランコ」近くの「ほしだ園地」の「やまびこ広場」展望デッキから) (京都タワーから肉眼でハルカスも)

四天王寺も含め24区内には、主要な寺院に、

(ここ数年の調査により、古くは平安時代他にさかのぼる仏像が24区内で新たに100体近くも発見されています

{住吉大社を中心とした熊野街道沿いは特に多い})。

☆瑞光寺…ずいこうじ。聖徳太子創建。日本唯一の“クジラの骨でできた橋”の「雪鯨橋(せつげいきょう)」。

木造菩薩像(11世紀)は市指定文化財。

☆寂光寺…じゃっこうじ。江口の君堂(えぐちのきみどう。遊女「妙」{たえ}。平資盛{たいらのとももり}の娘)は

西行法師との歌のやりとり(新古今和歌集にも)で名高い(西行が天王寺へ参詣の途中の雨宿りでの)。

東淀川区江口3丁目。

☆大願寺…だいがんじ。「~鳴ずば雉子(キジ)も 射られざらまし」の歌でも有名。新幹線駅から徒歩で。

☆崇禅寺…そうぜんじ。行基が創建(729~748年)。本尊の釈迦如来像(伝教大師作)。

「茶年貢目録」は日本最古で茶室や茶庭も。足利義教(足利6代将軍)の墓や細川ガラシャの墓。崇禅寺

遺跡から土器や銅鐸も出土。緑に包まれた1万6000㎡の広大な境内。新幹線駅から徒歩10分。

☆法華寺…ほっけいじ。地蔵堂には弘法大師(空海)が爪で刻んだといわれる「爪引地蔵」があり、ここの都市で

最古の石仏の地蔵。

☆定専坊…じょうせんぼう。行基が開基、楠木正成の孫の正勝が隠棲。蓮如が寺名を命名。鐘は織田信長との合戦

のときの大坂本願寺にあったもの。

(同じエリア…神津神社、松山神社{菅原道真公}他)

☆太融寺…たいゆうじ。梅田。「源氏物語」の光源氏のモデルの「源融(みなもとのとおる)」が中興。板垣退助の

国会期成同盟発祥の地。淀殿の墓(5月8日が淀殿追悼会。淀殿ゆかりの鴫野神社{生國魂神社の境内

に}では4月10日が例祭)。本尊の千手観世音菩薩は嵯峨天皇(弘法大師{空海}とでも有名)の念持仏

で1200年の歴史(1月18日のみご開帳。戦時中は高野山に移していたもの)。

☆福島聖天(了徳院)…ふくしましょうてん(りょうとくいん)。野田ふじの花も。易者の水野南北が熱心に通う。

大聖不動明王はここの四不動のひとつ(北)。

付近に源義経(よしつね)の逆櫓(さかろ)の松跡碑も(福沢諭吉生誕地近く)。

☆成正寺…じょうしょうじ。天神橋筋商店街近く。大塩平八郎の墓(息子の大塩格之助と並んで)。

5月1日(旧3月27日)が命日。3月27日に「大塩平八郎慰霊法要」。

☆堂島薬師堂…どうじまやくしどう。聖徳太子建立。2月3日に「節分お水汲み祭り」(夜22時まで。歓楽街の花街で

旧正月にお水汲みまつりという「お祭り」)。1月10日に「えびす詣 招福行列」(北新地の堂島薬師堂

~天満宮を人力車で往復)。

☆宝珠院…ほうじゅいん。弘法大師(空海)が開基(825年)。菅原道真も当時の住職の恵澄と学友だったので親

しく、しばしば参詣(天満宮も近くに)。指定文化財の仏像3体。別名「天満寺」。与力町公園の南。

寺町通りのお寺の一つ(成正寺{大塩平八郎の墓}─善導寺{山片蟠桃の墓}─宝珠院─龍海寺

{緒方洪庵の墓}等)。

☆法清寺…ほうせいじ。梅田曾根崎。3月18日に「かしく祭」。お酒の「酔い守り」も。

☆鶴満寺…かくまんじ。本尊の子安観世音菩薩は観音堂に。銅鐘(1030年の銘)は国の重要文化財。阿弥陀如来

立像と絹本着色千手観音像は府指定文化財。

☆国分寺…こくぶんじ。勢至菩薩像はここの十三仏のひとつ。

(同じエリア…天満宮、露天神社、綱敷天神社、堀川戎神社、福島天満宮、玉川春日神社他)

☆北御堂…きたみどう。本願寺(浄土真宗の本願寺本山。城天守閣付近)から。1597年~。

☆南御堂…みなみみどう。ここの「渡辺」の地に大谷本願寺建立から(1596年の“大谷本願寺 文禄五年”{1956

年}の鐘も現存)。1598年~。ここの都市が日本最初の真宗大谷派の本山(現「東本願寺」)。

松尾芭蕉が南御堂前の花屋で亡くなり11月第一土曜に芭蕉忌も(句碑も)。

☆和光寺…わこうじ。阿弥陀池も。仏像の日本のふるさと地(聖地・聖水域・発見地)。

☆三津寺…みつでら。行基が開創。900年代後半制作の木造地蔵菩薩立像含む12点が市有形文化財指定。

本堂も1808年建立が今に残る。

☆法善寺…ほうぜんじ。繁華街にある日本で最も有名なお寺。法善寺横丁。水かけ不動尊の行列で有名。

「千日寺」(地下鉄千日前線の由来)。

☆法案寺…ほうあんじ。法案寺南坊。聖徳太子が仏法弘通の公案を行った寺。聖観音立像は明治時代は国宝

(1月1日~7日に御開帳。現在は重要文化財)。「日本橋の聖天さん」と呼ばれる歓喜天は秘仏。弁財天

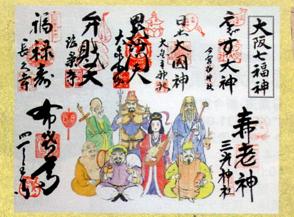

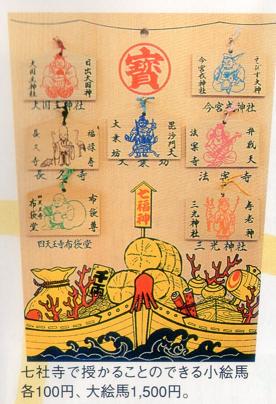

はここの七福神の一つ(「三光神社」の寿老人、「長久寺」の福禄寿、「大乗坊」の毘沙門天王、

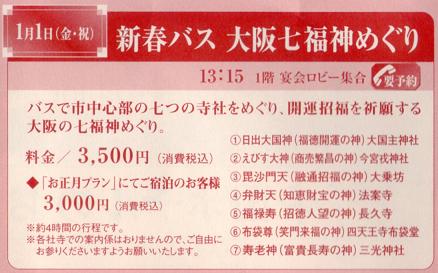

「大国主神社」の日出大国神、「今宮戎神社」のえびす大神、「四天王寺」の布袋尊)。

☆大乗坊…だいじょうぼう。日本の四大毘沙門天王像の一つ(国の重要文化財。5月と11月の第2日曜日に御開

帳)。日本橋大電器街に。

☆鉄眼寺(瑞龍寺)…てつげんじ(ずいりゅうじ)。鉄眼道光禅師が日本初の一切経(大蔵経。三蔵法師がインドから

持ち帰ったもの)の木版6956巻32万頁完成(6万枚の版木。国の重要文化財。現在も手刷り

で印刷)。その途中2度も木版制作の全費用を人々の救済に投じた徳の高さもで有名(3回目

の托鉢で木版の費用集める)。鉄眼が没したのもこの寺。

博物館の特別展で有名な寺宝「河童のミイラ」や「人魚のミイラ」や「龍のミイラ」も。

☆願泉寺…がんせんじ。大国町。603年~。ここの都市の指定名勝の枯山水の庭園。定龍(三十一世住職)は茶人

の武野招鴎や千利休とも親交。伊達政宗から贈られた茶室(1937年国宝指定)は戦災に。

現在は400年以上の歴史を持つ庭園に囲まれた茶室「相應庵」。

(同じエリア…今宮戎神社、坐摩神社、御霊神社、難波神社、大国主神社、難波八阪神社、廣田神社

サムハラ神社、少名彦神社、赤手拭稲荷{あかてぬぐいいなり}神社、土佐稲荷神社他)

☆円珠庵…えんじゅあん。別名「鎌八幡」。真田幸村が境内の御神木に「鎌八幡大菩薩」として鎌を打ち込み

必勝祈願し大いに戦勝をあげる。のちに、僧で国学者の契沖(けいちゅう。万葉集の仮名遣い研究他で

国学の祖)が住み、墓も。すぐ北の難波宮跡から2006年に日本最古の万葉仮名名文の木簡も出土。

☆楞厳寺…りょうごんじ。文豪の織田作之助の墓。1月10日(十日戎の日)に「善哉忌」。

2013年は生誕100周年(10月26日)。

☆実相寺…じっそうじ。実相寺浄土曼茶羅図は国の重要文化財。

☆誓願寺…せいがんじ。井原西鶴のお墓。旧暦8月10日に「西鶴忌」。

☆法性寺…ほっしょうじ。上本町。坂本龍馬の隠れ寺。オランダ人医師ボードウィン(大福寺で1868年に西洋医学

校)も逗留。

☆常國寺…じょうこくじ。梶井基次郎の墓。3月24日に「檸檬忌」でレモンを置くファンも。

☆報恩院…ほうおういん。高津宮の鳥居と道をはさんだ向かいに(北向不動尊と南向き不動尊も)。

希少な阿しゅく如来像も。

(同じエリア…玉造稲荷神社、豊國{ほうこく}神社、鵲森宮{かさぎのもりのみや}神社、三光神社、

高津宮、東高津宮他)

☆大蓮寺應典院…だいれんじおうてんいん。日本でいちばん若者が集まるお寺。「学び、癒し、楽しみ」の場として

若者たちが集うことで有名。2階の本堂ホール「シアトリカル應典院」は120名収容。玄関ホールは

一般に開放され芝居や講演会のチラシも置かれ交流空間に。敷地に石田梅岩の供養墓をはじめ

「石田心学先生之墓」が3基(石田梅岩は亀岡市が生誕地で、高槻市内から約1㎞の近さ{堺の

菅原神社に銅像も}。生國魂神社の横(文楽劇場近く)。桜。

☆浄國寺…じょうこくじ。ここの都市で活躍した夕霧太夫の墓も。

☆齢延寺…れいえんじ。聖徳太子作と伝わる木造聖観音菩薩立像は市指定文化財(美術館に貸出しも)。洪庵と

並ぶ3名医の原老柳ゆかりの老柳観音も。畳昇降機があり近代的座禅体験の寺でも有名(無料。

第2・第4土曜日)(2010年には全国から曹洞宗寺院の座禅指導者40名が視察に訪れる。司馬遼太郎

も大学生のときに参禅)。銀山寺の向かい。

☆銀山寺…ぎんざんじ。秀吉が命名。秀吉の守り本尊の「雨宝童子立像」。秀吉の画像や朱印状は城天守閣に

展示。桜。上町台地の源聖寺坂の近く。

☆金台寺(金臺寺)…こんだいじ。こんたいじ。浄土宗寺院の本堂として市内最古建造物(1656年)。千手観音像も。

韋駄天像は市指定文化財。

☆萬福寺…まんぷくじ。新撰組の常宿の駐屯所。

☆光明寺…こうみょうじ。狩野派の大岡春ト(おおおかしゅんぼく)の襖絵・屏風で有名。伊藤若沖(じゃくちゅう。西福

寺{さいふくじ。豊中市}の有名な代表的な襖絵『仙人掌群鶏図{国の重要文化財。11月3日のみ公開})

は春トの弟子だったとも。

☆吉祥寺…きっしょうじ。日本最初の四十七義士の墓。大石内蔵助坐像も。毎年12月に義士祭も。浅野家菩提寺。

ネパール正因仏舎利請来地で仏塔も。

☆青蓮寺…せいれんじ。大日如来像はここの十三仏のひとつ。生玉官寺の仏画群(密教画他)が伝来していることが

近年に明らかになり、55点が市有形文化財。新2014年10月28日~11月12日にあべのハルカスの

大芸術大学スカイキャンパスで初公開。

☆太平寺…たいへいじ。十三まいり(じゅうさんまいり)で有名。十三まいりは虚空像菩薩に智福の授与を祈りお参

り。3月13日(4月に旧暦のも)。(昔は13歳で成人)。北山不動尊はここの四不動のひとつ(南)。

☆梅旧院(梅旧禅院)…ばいきゅういん。松尾芭蕉が亡くなったときに梅旧院の住職がお経を唱える。芭蕉堂に芭蕉の坐像も。

芭蕉の墓碑も。

☆浄春寺…じょうしゅんじ。梅旧院の南向かい(口縄坂をはさんで)。芭蕉翁碑と反故塚(句作の反故紙を埋めた)も。

☆称念寺…しょうねんじ。小松帯刀(たてわき)の墓所跡(最初の墓所{6年間も})。

☆西念寺…さいねんじ。天王寺区。運慶作といわれる阿弥陀如来立像が残る。

☆愛染堂…あいぜんどう。勝鬘院(しょうまんいん)。聖徳太子が始められた日本最古の夏祭り(6月30日・7月1日

・7月2日)。ここの都市の夏祭りスタート。

毎年10名選ばれる“愛染むすめ”たちによる「宝恵駕籠パレード」も。縁結びの霊木「愛染かつら」もあり

パワースポットでも有名。多宝塔は市内最古の木造建造物で旧国宝。

☆円成院…えんじょういん。芭蕉の墓碑や句碑がある。

☆清水寺…きよみずでら。有名な3筋の水の天然の滝「白石玉出の冷水」も。かつては有栖寺(うすじ)で、現在も

有栖山清水寺。

☆清寿院…せいじゅいん。1760年~の古さ。関帝廟。南京寺として中国の人々からも信仰。

(伽藍配置も古い)

☆四天王寺…してんのうじ。日本最古のお寺。日本最古の伽藍配置で現在、建造物としてあるのは日本で唯一、

四天王寺だけ。国宝は扇面法華経冊子や七星剣他多数。国の重要文化財の飛鳥時代の金銅観世音

菩薩半跏像含め6体や、四天王寺鳥居や六時堂や石舞台他。四天王寺三大舞楽として4月

22日の聖霊会(しょうりょうえ)、8月4日「篝(かがり)の舞楽」、10月22日(縁{えん}の下の舞)。

毎月21日と22日は五重ノ塔や中心伽藍(金堂、講堂)が無料(お彼岸とお盆期間も)。

本坊庭園の枯山水型の庭園も。出家して四天王寺に入った歌人の藤原家隆の墓も近くに(愛染堂の

北)。源義経(よしつね)の「鎧かけの松」も(今のは現代になって寄贈されたもの)。桜。

元三大師堂(がんさんだいしどう)に松尾芭蕉と十哲の弟子の志太野坡(しだやば)の墓も並んで。

☆庚申堂…こうしんどう。日本最初の庚申堂。日本最初の庚申尊出現の地。庚申街道も。「見猿・言わ猿・聞か猿」

の「三猿堂」も。

☆一心寺…いっしんじ。遺骨での「お骨佛さま」(阿弥陀如来像を10年に1体ずつ。現在7体)。浄土宗開祖の法然

が開祖。法然がこの地の草庵で「日想観」(夕陽を見ながら極楽浄土を観想)をされたことから。

三千佛堂も。多目的劇場「一心寺シアター」(210席)も。

☆摂州合邦辻閻魔堂西方寺…せっしゅうがっぽうがつじえんまどうさいほうじ。閻魔堂。聖徳太子の開基。聖徳太子

と物部守屋が仏法について討論した場所と。脳の守り本尊。

☆観音寺…かんのんじ。豊川稲荷別院。この堂ヶ芝の地から遺跡(四天王寺や法隆寺の屋根にあったものとの

同范品)が多数出て、日本最古寺院級の百済寺の跡(のちに枚方・交野へ移転)や、大別王寺(おおわけ

のおうじ)の跡とも。577年に百済から招来した仏造工が大別王寺で日本最古の仏像(善光寺の)を作っ

たとも。

(同じエリア…生國魂神社、安居天満宮、五條宮、大江神社、堀越神社他)

☆させん堂不動寺…無動尊はここの四不動のひとつ(東)。城東区諏訪。

☆舎利尊勝寺…しゃりそんしょうじ。聖徳太子創建。聖徳太子が3つの仏舎利を与えた一つを奉る(四天王寺、法隆

寺とともに)。北側に日本最古の橋「つるのはし」跡碑(猪甘津{いかいつ}橋)も。

(同じエリア…野江水神社、関目神社、阿遅速雄{あちはやお}神社、深江稲荷神社、

比売許曽{ひめこそ}神社、御幸森天神宮、八王子神社、熊野大神宮他)

☆大念佛寺…だいねんぶつじ。聖徳太子の夢のお告げで創建。融通念佛宗の総本山。ここの都市の最大の木造

建築物。幽霊博物館も有名(毎年8月第4日曜日)。5月1日~5日の万部おねりも有名。

国宝「毛詩鄭箋(もうしていせん)残巻」(菅原道真直筆とされる)所有。

☆全興寺…せんこうじ。聖徳太子の建てた薬師堂(1月8日と仲秋の名月の夜に本尊薬師如来のご開帳)。

☆長寶寺…ちょうほうじ。桓武天皇の妃のひとりの春子姫(坂上田村麿公の娘)が開基。「涅槃図」や銅鐘は

国の重要文化財。閻魔大王と生き返った尼さんの話でも有名。5月18日に秘仏「十一面観音像」と

「えんま大王像」御開帳。

(同じエリア…杭全{くまた}神社、川辺八幡神社、志紀長吉神社他)

☆正圓寺…しょうえんじ。本尊の木彫の大聖歓喜双身天王は日本最大(秘仏)。十三仏めぐりの釈迦如来像も。

徒然草で有名な吉田兼好法師の庵近く。利休の師の茶聖「武野招鴎」(たけのじょうおう)ゆかりの手水

鉢も。

☆法楽寺…ほうらくじ。田辺不動尊。国宝級の不動明王図像(国宝の青不動の原画)も。日本の釈迦と呼ばれた

慈雲尊者が出家した寺でも有名。巨大な楠の木も。平清盛の長男の平重盛が開創。

☆大聖観音寺…だいじょうかんのんじ。あびこ観音。日本最古の観世音菩薩の寺。節分でも有名。

厄除けまんじゅう発祥地。2月3日に観音様ご開帳。近くに須牟地(すむじ)寺跡(藤原不比等が

建立も。中臣須牟地神社も)。

(「あびこ餅本舗」の元祖「厄除饅頭」)

☆一運寺…いちうんじ。聖徳太子建立。境内に赤穂浪士大石良雄・主税親子、寺坂吉右衛門墓で有名(討ち入りの

槍他、赤穂浪士を資金面で援助し秘密を守りとおした天野屋利兵衛の子孫が建てる)。弥次さん、喜多さ

んの東海道中膝栗毛のゴールでも有名な住吉大社に近くにあり弘法大師(空海)や伝教大師(最澄)、

法然(勝尾寺{箕面}に入る直前に)や親鸞も訪れる。

☆宝泉寺…ほうせんじ。日本唯一の十三仏の石仏(等身大の巨像が立ち並ぶ姿)で有名。

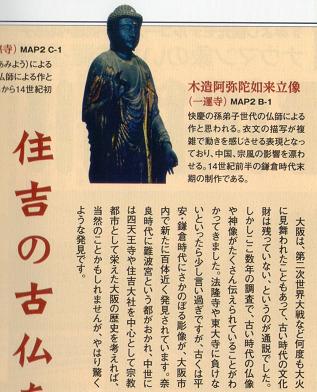

☆大圓寺…だいえんじ。“住吉の古仏”の阿弥陀如来像も(快慶作)。(住吉大社の南側の墨江)。

(ここ数年の調査により、古くは平安時代他にさかのぼる仏像が24区内で新たに100体近くも発見

されています{住吉大社を中心とした熊野街道沿いは特に多い})。

☆西方寺…さいほうじ。“住吉の古仏”の十一面観音菩薩立像も。(住吉大社の南側{遠里小野[おりおの]})。

☆極楽寺…ごくらくじ。“住吉の古仏”の毘沙門天立像や地蔵菩薩立像も。

(住吉大社の南側{遠里小野[おりおの]})。楠木正成の両親が本尊に子宝を祈願し正成が誕生し、御礼

に正成が貴信したとされる石灯篭(国の重要文化財。後醍醐天皇寄進とも)や正成のお手植の楠も。

☆荘厳浄土寺…しょうごんじょうどじ。境内は府指定顕彰史跡、本堂・表門は市指定文化財。不動明王立像・愛染

明王坐像は府文化財。住吉の三大寺(津守寺・神宮寺・荘巌浄土寺)で唯一現存。

☆東大寺…とうだいじ。日本最古・最大の荼吉尼天騎像(だきにてんきぞう)の彫像。住吉大社近く。

(同じエリア…住吉大社、生根神社{住吉大社の北}、止止呂支比売命{とどろきひめみこと}神社、

安倍晴明神社、阿倍王子神社、阿倍野神社、大依羅{おおよさみ}神社、

生根{いくね}神社{玉出}、津守神社。中臣須牟地{なかとみすむじ}神社他)

☆西念寺…さいねんじ。此花区。538年に日本に初めて仏法が伝来した地。弘法大師(空海)が中興され、

菅原道真(901年)も滞留し縁深い。木造千手観音菩薩立像は市指定文化財。

☆庚申堂(伝法5丁目)…こうしんどう。節分の恵方巻の発祥地。

☆正蓮寺…しょうれんじ。8月26日の「川施餓鬼(かわせがき)」(川辺や船を利用して諸霊を弔う)で有名。川の名前

も「正連寺川」。

☆釈迦院(築港高野山)…しゃかいん。ベイエリアの海遊館近く。明治時代は“東の四天王寺、西の築港高野山”と

も。一願不動明王はここの四不動のひとつ(西。東は「させん堂不動寺」無動尊、

南は「太平寺」北山不動尊、北は「福島了徳院」大聖不動明王)。

☆専修寺…せんしゅうじ。此花区。旧国宝の「阿弥陀如来坐像」(現在、天王寺の市立美術館で展示)。

(同じエリア…本宮鴉宮{ほんぐうからすみや}、三津神社、朝日神明社、日中神明社

{神明神社内 [大正区鶴町]と朝日神明社と夕日神明社[梅田の露天神社内で

浪速三神明]}他)

他にお寺も多く。

☆難宗寺(守口市)…なんしゅうじ。蓮如上人開基。明治天皇や、大正天皇も宿泊。

大イチョウ(25m。天然指定物)。

☆来迎寺(守口市)…らいこうじ。「幽霊の足跡」でも有名(一般公開は8月7日、9月21日、10月28日・29日)。

国の重要文化財の「曼荼羅図」も。紫雲山来迎寺といい、「紫」は地下鉄谷町線(北端は守口

市の「大日」駅で来迎寺近く)のカラー。

☆光明寺(守口市)…こうみょうじ。十一面観音立像は国の重要文化財。

☆願得寺(門真市)…がんとくじ。蓮如上人の御坊から。府指定文化財や国の登録有形文化財の建物が多い。

元首相の幣原喜重郎(戦後2代目首相。1945年10月9日~1946年5月22日在任)の墓も。

☆龍尾寺(四条畷市)…りゅうびじ。紅葉の名所。辰年の1月1日~3日に寺宝の「龍の尾」公開。

☆野崎観音(大東市)…のざきかんのん。野崎まいり(5月1日~8日)でも有名。釈迦が初めて仏法を説いたハラナ

に似た地。1月1日~18日の初まいりで本尊開帳。桜と紅葉。

(同じエリア…四條畷{しじょうなわて}神社{四条畷市}、三島{みつしま}神社{門真市}他)

☆興法寺(石切)…こうほうじ。役行者が開基。行基や弘法大師(空海)も修行。千手観音(府指定文化財)も。

護摩堂の本尊は烏枢沙摩(うすさま)明王の巨大な像。境内に神武天皇ゆかりの高さ8メートルの

時雨桜も。紅葉。

☆慈光寺(枚岡)…じこうじ。役行者開基。役行者の絵の左右にいる鬼2体が弟子になった場所。弘法大師(空海)も

訪れる。生駒山の春を告げる3月18日「戸開(とあけ)式」と9月18日「戸閉(とじめ)式」が開催

される寺。

ホトトギスの鳴き声が聞こえる名所でも有名。府の指定名勝にも。桜と紅葉。車から見れる夜景

スポット。

☆千手寺(石切)…せんじゅうじ。役行者が開創、在原業平が中興。府指定文化財の千手観音立像(像高190cm)。

☆延命寺(河内小阪)…えんめいじ。府指定文化財の阿弥陀如来像や地蔵菩薩像(4.25m)で有名。

名門の樟蔭女子大の横。

☆長栄寺(河内永和)…ちょうえいじ。聖徳太子開創で十一面観世音像(府指定文化財)も太子が自ら刻んだものと。

☆往生院六萬寺(六万寺)…おうじょういんろくまんじ。四条畷の戦いで楠木正行の本陣に。楠木正行の墓も。

府指定文化財の仏像他。

☆常光寺(八尾市)…日本を代表する地蔵菩薩像「八尾地蔵」(4月24日に近い休日、8月24日公開)。

河内音頭の発祥地。

☆大聖勝軍寺(八尾市)…だいせいしょうぐんじ。下の太子。太子植髪像も。近くに物部守屋のお墓も。

☆善光寺(八尾市)…ぜんこうじ。元善光寺。垣内(かいち)地区。本田善光がここに一泊し、その夜お告げで

阿弥陀如来仏の分身を祀り庵をたて、翌年再び訪れて寺を開基。本尊は4月と9月の16日

の通夜のあと17日早朝に開扉。大樹の楠。藤井寺市に小山善光寺も(日本最初善光寺)。

☆教興寺(八尾市)…きょうこうじ。仏舎利も。近松門左衛門により「曾根崎心中」が書かれた寺。

☆大通寺(八尾市)…だいつうじ。教興寺の南隣。近松門左衛門の「曾根崎心中」のお初と徳兵衛の墓。

☆神宮寺感応院(八尾市)…じんぐうじかんのういん。十一面観音像は国の重要文化財。恩智神社の西隣。

☆顕証寺(八尾市)…けんしょうじ。久宝寺御坊(聖徳太子の久宝寺跡)。蓮如上人が開基。八尾の寺内町の中心。

☆真観寺(八尾市)…しんかんじ。戦国大名の三好長慶の墓。家康が後藤又兵衛の槍に突かれたのが真観寺境内

で、そこから南宗寺(堺)にでも有名。

(同じエリア…石切劔箭{いしきりつるぎや}神社と枚岡{ひらおか}神社と瓢箪山稲荷神社と

布施戎神社と吉田春日神社{石切他}、恩智神社と天照大神高座{あまてらす

おおみかみたかくら}神社{八尾市}他)

☆大林寺(松原市)…だいりんじ。10世紀末頃作製の十一面観音立像は国宝級(等身大の1m70cmもある)。

☆小山善光寺(藤井寺市)…こやまぜんこうじ。日本最初の善光寺(有名な「本田善光の伝説」。本田は「誉田{ほん

だ}」{羽曳野の誉田八幡宮は“こんだ”}の変化とも)。

4月24日午後4時に本尊「一光三尊如来像」開帳。

☆道明寺(藤井寺市)…どうみょうじ。日本一美しい国宝の「十一面観世音菩薩像」(毎月18日と25日に公開{国宝

の十一面観世音菩薩像は日本で7体のみ})。国の重要文化財の「試みの観音」や「木造

聖徳太子立像」も。「道明」は菅原道真の号「道明」から。菅原道真の叔母の覚寿尼がいた寺

で道真も訪れる。

(NEW!)道明寺の北の林3丁目に日本最古の釣り鐘鋳造跡の林遺跡発見(2014年6月)。

☆葛井寺(藤井寺市)…ふじいでら。国宝の「十一面千手千眼観世音菩薩坐像」(日本で唯一、本当に千本の手

{1043本}があり最多)。日本最古の千手観音像。毎月18日と8月9日(千日まいり)

に公開。西門も国の重要文化財。

☆壺井寺(柏原市)…つぼいてら。府指定文化財の金銅製菩薩立像(勢至菩薩像)は白鳳時代作で「避雷観音」とも。

☆安福寺(柏原市)…あんぷくじ。硯箱や旧手水鉢など4つの国の重要文化財。40基もある横穴の古墳群も有名。

桜や庭園も美しい。

☆光徳寺(柏原市)…こうとくじ。柏原市雁多尾畑(かりんどばた)に。998年に円融法王が命じて建立。

☆瑠璃光寺(柏原市)…るりこうじ。平安初期の四天王像。紅葉スポットで有名。

☆西琳寺(羽曳野市)…さいりんじ。向原山西琳寺。日本最初の寺(仏像を安置。日本最初の仏事を成した寺)。

稲目の向原の邸。大大王の後宮の牟原宮。国宝の日本最古の墓誌「船王後墓誌」を元所蔵

(発掘は柏原市の松岳山古墳から)。

☆野中寺(羽曳野市)…やちゅうじ。中の太子。弥勒菩薩という銘文を持つ666年の日本最古の金剛弥勒菩薩

半跏思惟坐像で有名(毎月18日公開)や木造地蔵菩薩立像他が国の重要文化財。

☆大黒寺(羽曳野市)…だいこくじ。日本最古の大黒天出現の寺。

☆長円寺(羽曳野市)…ちょうえんじ。国の重要文化財の十一面観音立像は楠木正成の守護仏で、西琳寺から

伝わったとも。「長圓寺」と表記も。「古市」駅からすぐ近く。

☆法泉寺(羽曳野市)…ほうせんじ。府指定文化財の巨大な弁財天の立像(高さ3m・300㎏)や聖観音立像も。

(同じエリア…柴籬{しばがき}神社{松原市}、石{いわ}神社{柏原市}、道明寺天満宮

と志貫県主{しきあがたぬし}神社{藤井寺市}、誉田八幡宮と壺井八幡宮と飛鳥戸

{あすかべ}神社{羽曳野市}他)

(堺エリアの主なお寺)

☆妙國寺(堺市)…みょうこくじ。戦国大名の三好兄弟の次男・三好実休(みよしじっきゅう)が開基。織田信長とも縁の

ある国の天然記念物の大蘇鉄&日本唯一の蘇鉄の枯山水庭園。正岡子規や夏目漱石も訪れる。

利休遺愛の手水鉢も。龍神様を祀る社もある。本能寺の変のとき家康が宿泊。

☆南宗寺(堺市)…なんしゅうじ。戦国大名の三好兄弟の長男・三好長慶{みよしながよし}が開基。禅寺。国の名勝

の枯山水庭園。利休忌。日本最初の臨済宗専門道場。

利休遺愛の「袈裟型手水鉢」も。一休禅師も39歳のときに(弟子であり実子の紹偵{しょうてい}と

南宗寺内に集雲庵を結び住む)。仏殿の天井には「八方睨み龍」も。家康の墓(2代、3代将軍も参

拝)。塔頭の本源院には織田信長・信忠父子の供養墓も。

すぐ南西に「片桐棲龍堂(かたぎりせいりゅうどう)」の茶庭(ちゃにわ)の庭園(堺市指定文化財

名勝第1号)も。

(NEW!)2014年7月6日(日)、三好長慶の銅像が完成(日本初)。三好長慶の墓は真観寺(八尾市)。

☆大安寺(堺市)…だいあんじ。「吾唯足知”の禅語の手水鉢や利休遺愛の「虹の手水鉢」も。四室にわたって描かれ

た狩野永徳の障壁画(襖絵・76面)でも有名。整備された枯山水の庭も絶景。

☆円通寺(堺市)…えんつうじ。日本最古の壇像彫刻(ビャクダンなどの香木から)の観音菩薩立像(国の重要文化

財。飛鳥時代の頃とされ、日本最古・最大のビャクダン仏像。両腕は欠けているが、有名な秘仏

の古い仏像は損傷しているのが普通。現在は堺市博物館に)

☆万代寺(堺市)…まんだいじ。萬代寺。足利尊氏の祈願寺。南海沿線七福神の毘沙門天に。百舌鳥八幡宮と同じ

境内。

☆祥雲寺(堺市)…しょううんじ。枯山水の庭も(府指定名勝)。

☆家原寺(堺市)…えばらじ。“智恵の文殊”。日本で最初に文殊菩薩を本尊に。行基の生まれた寺。

すぐ南に和泉式部宮(百人一首でも)。

☆華林寺(堺市)…けいりんじ。行基の母・蜂田古爾比売(はちだのこにひめ)の生家。行基13歳の有髪絵画を所蔵。

☆海会寺(堺市)…かいえじ。枯山水の庭も(「指月庭{しげつてい}」)。珍しい本堂と庫裏が一棟の建物や門廊は

国の重要文化財。

☆法道寺(堺市)…ほうどうじ。670年創建。国の重要文化財の建物も多い。桜。

☆法雲寺(堺市)…ほううんじ。一万坪の境内。本堂に3333体の仏も。ツツジの名所で花の寺。

☆萬福寺(堺市)…まんぷくじ。景山洞玉(狩野永章。狩野永岳の父)の襖絵も。覚応寺の横。

☆覚応寺(堺市)…かくおうじ。与謝野晶子の白桜忌(はくおうき。5月29日)。本願寺堺別院の向かい。

☆本願寺堺別院(堺市)…ほんがんじさかいべついん。堺最大の木造建築物。1871年(明治4年)~1880年に

堺県庁舎(堺県に奈良含むとき{1876年~})。イチョウの大樹。

☆顕本寺(堺市)…けんぽんじ。堺幕府の地で三好元長(みよしもとなが。三好長慶や三好実休の父)の墓も。

「君が代」のルーツも顕本寺。

(同じエリア…大鳥大社、百舌鳥八幡宮、方違{ほうちがい}神社、開口{あぐち}神社、

菅原神社、石津太神社、石津神社、桜井神社、多治速比売{たじはやひめ}神社、神明神社、

出雲大社分詞、陶荒田{すえあらた}神社、船持神社、萩原天神、日部{くさべ}神社、

高石神社{高石市}他)

堺エリアは他にお寺も多く。(春と秋の約1週間、各寺で文化財公開も)

(木彫仏として日本最古の観音菩薩立像{国の重要文化財}。堺市博物館)

(高槻・茨木エリアのお寺)

☆神峯山寺(高槻市)…かぶさんじ。日本最古の毘沙門天像。仏教の聖地の七高山の一つ。紅葉。

☆普門寺(高槻市)…ふもんじ。1390年~。庭園や他境内が国の名勝に指定された名刹。方丈は国の重要文化財。

第14代将軍足利義栄がこの寺で就任式。明の高僧・隠元が黄檗宗の萬福寺を開くまで日本に

来てから約7年半普門寺で過ごす(隠元が日本で一番長くいたのがここ普門寺)。

☆伊勢寺(高槻市)…いせじ。伊勢姫(百人一首や「古今和歌集」「新古今和歌集」でも有名。三十六歌仙の一人。

小野小町と並ぶ古今和歌集

の花形歌人)。

☆慈願寺(高槻市)…じがんじ。聖徳太子開祖。近くの西の山中から国宝「石川年足(いしかわとしたり)墓誌」発見。

☆本山寺(高槻市)…ほんざんじ。国の重要文化財(旧国宝)の仏像も。弾正久秀が祈願し出世したことでも知られ

る。紅葉。

☆安岡寺(高槻市)…あんこうじ。高槻観音。北摂三山(根本山・神峯山寺{北山観音}、北山・本山寺、南山・安岡寺)

に対し南山観音とも。国の重要文化財の十一面千手観音坐像(この種の観音像では国内に

数体しかない大像{10世紀後半作)は日祝にご開帳。

☆慶瑞寺(高槻市)…けいずいじ。仏舎利も。木造菩薩坐像は国の重要文化財。

に北摂三山寺とも。千手観音坐像は国の重要文化財。

☆広智寺(高槻市)…こうちじ。廣智寺。聖徳太子建立&夢に現れて再興。国の重要級クラスのボリューム感のある

エキゾチックな観音菩薩像(164。5cm。700年代後半)は府の指定文化財。

☆本澄寺(高槻市)…ほんちょうじ。境内の一角に詩人の三好達治のお墓と記念館も。

☆総持寺(茨木市)…そうじじ。包丁の始祖。4月18日に包丁式。毎年4月15日~21日秘仏公開(亀に乗った千手

観音)。

☆大門寺(茨木市)…だいもんじ。本尊の如意輪観世音菩薩(秘仏)と四天王像は国の重要文化財。梅と紅葉。

☆梅林寺(茨木市)…ばいりんじ。本能寺の変を秀吉に知らせた茨木城主の中川清秀に宛てた秀吉の直筆の返書

(梅林寺文書)でも有名。

(同じエリア…水無瀬{みなせ}神宮{島本町}、三島鴨神社と上宮天満宮と野見神社と

八坂大明宮と三輪神社{高槻市}、新屋坐天照御魂{にいやにますあまてるみたま}神社

と磯良{いそら}神社と茨木神社と大織冠{たいしょくかん}神社{茨木市}他)

(箕面三山と能勢エリアのお寺)

☆能勢妙見山(能勢町)…のせみょうけんざん。全国から参拝者が。日蓮宗で北辰妙見大菩薩を祀る。歌舞伎役者

からも崇拝。勝海舟も信仰。5月15日に妙見大菩薩年大祭。紅葉。

☆今養寺(能勢町)…こんようじ。大日如来坐像(国の重要文化財)。

☆長杉寺(能勢町)…ちょうさんじ。枯山水庭園は府指定名勝の庭園(他に願泉寺{浪速区}や祥雲寺{堺}や極楽寺

{河内長野}の4つ)。

☆高代寺(豊能町)…こうだいじ。源義仲の創建。きっての古刹。良寛も訪れて歌碑も。

☆勝尾寺(箕面市)…かつおうじ。全国の観音縁日が18日と定まった本尊も。「二階堂」は法然が夢のお告げで

浄土宗本基の戒を授かられた場所。日本最古の厄払いの荒神(こうじん)の荒神堂。

大鳥居から勝尾寺までの石塔は日本最古の町石(石塔)。

(ダルマおみくじも)。5月前後の桜のしだれ桜と紅葉。

☆瀧安寺(箕面市)…りゅうあんじ。

一度開帳)。阪急沿線七福神の弁財天。

宝くじ発祥地(10月10日に「箕面富」)。桜と紅葉。

☆西江寺(箕面市)…さいこうじ。夫婦和合・縁結びの神、日本最初の大聖歓喜天出現の地。

良縁が得られる「懸想文」も有名。紅葉。阪急沿線七福神の大黒天は珍しい立像(福の神様)。

10月15日・16日の

☆帝釈寺(箕面市)…たいしゃくじ。聖徳太子の夢の中に現れた神々の御神告により宝塔建立。桜。

☆教学寺(箕面市)…きょうがくじ。十三代住職の息子の三島海雲がカルピス創業者。モンゴルから帰国後、境内で

乳酸菌の研究。93歳のとき教学寺内に「三島海雲翁頌徳碑」を建立。

(同じエリア…野間神社と倉垣天満宮{能勢町}、為那都比古{いなつひこ}神社{箕面市}他)

(池田・豊中・吹田エリアのお寺)

☆久安寺(池田市)…きゅうあんじ。行基が開創(坐像も)。豊臣秀吉が参拝し月見茶会も(池田炭は最高炭で宮中の

御茶用に700年間も献上)。花のお寺で有名。阿弥陀如来像は国の重要文化財。

カメラマン御用達の紅葉。桜も。

☆釈迦院(池田市)…しゃかいん。鉢塚に埋めた仏舎利を行基が堀出し安置。

厄除けで有名。尊鉢厄神(そんばちやくじん)。

☆無二寺(池田市)…むにじ。和泉式部の居宅跡(池田市古江)で、和泉式部の墓も(1349年像立の印塔)。

☆萩の寺(豊中市)…はぎのてら。行基が開創。釈迦如来坐像は旧国宝(現重文)、後醍醐天皇ゆかりの十一面観世

音菩薩、豊臣秀吉の勧請の道了大権現像も。スリランカに伝来した仏舎利(釈尊の右鎖骨)も

(真正仏舎利)ここに。9月の萩の花でも有名。秘仏「こより観音」(写経紙をこよりにした衣をまと

った珍しい観音様)は4月29日~5月5日に特別公開。阪急沿線七福神の毘沙門天(御神体は

常勝石{1月1日~15日限定公開})。

☆圓満寺(豊中市)…えんまんじ。729年に行基が創建。阪急沿線七福神の福禄寿。蛍池駅前。桜と紅葉。

☆瑞輪寺(豊中市)…ずいりんじ。一休禅師も1417年~20年(30歳~33歳)に近くで暮らす。一休の実子の

紹偵の墓も。木製漆箔薬師如来像(平安時代末期)も。

☆西福寺(豊中市)…さいふくじ。伊藤若沖(じゃくちゅう)の有名な代表的な襖絵『仙人掌(さぼてん)群鶏図』(国の

重要文化財。記念切手にもなる。11月3日のみ公開{無料}。2011年は約550人参拝)。

松の寺でも知られる。小曽根に(江坂近く)。

☆圓照寺(吹田市)…えんしょうじ。平安時代創建。府指定文化財第1号の仏像も。山田伊射奈岐神社の近く。

☆紫雲寺(吹田市)…しうんじ。本堂の天井と壁に、有名な森狙仙(もりそせん)の鳥獣図82面(府指定文化財)が

あることで知られる。(森狙仙は「猿」を描かせたら日本一とも。池田市の逸翁美術館にも)。

圓照寺の近く。

(同じエリア…愛宕{あたご}神社と伊居太{いけだ}神社と呉服{くれは}神社{池田市}、

服部天神宮{豊中市}、伊射奈岐{いざなぎ}神社{山田}と伊射奈岐{いざなぎ}

神社{佐井寺}と高浜神社と泉殿宮{いずどのぐう}{吹田市}他)

(枚方・交野エリアのお寺)

☆光善寺(枚方市)…こうぜんじ。蓮如上人の庵から。蓮如の長男の順如上人が初代住職。

☆獅子窟寺(交野市)…ししくつじ。国宝の「薬師如来座像」(正月三が日は一般公開)。弘法大師(空海)も修行し

七曜の星が舞い降り星田妙見宮を。天孫降臨の地の「天の磐船」にも近い。紅葉。

☆八葉蓮華寺(交野市)…はちようれんげじ。快慶作の阿弥陀如来立像(国の重要文化財)の公開は春と秋で

事前申込み必要(2014年春は5月11日11時~14時)。

☆成田山不動尊(寝屋川市)…なりたさんふどうそん。日本初の車ごとの交通安全祈願。

☆太秦寺(寝屋川市)…うずまさじ。秦河勝の本拠地で墓も。近くに加茂神社も。町名も「太秦元町」「太秦中町」

「太秦桜が丘」他。

(同じエリア…片埜{かたの}神社と交野天神社{かたのあまつかみのやしろ}と意賀美

{おがみ}神社と百済王神社{枚方市}、磐船神社と機物{はたもの}じんじゃ}

と星田神社と星田妙見宮{交野市}、八坂神社と萱島{かやしま}神社{寝屋

川市}、高瀬神社と佐太天神宮{守口市}他)

(叡福寺と弘川寺と高貴寺と瀧谷不動エリア)

☆叡福寺(太子町)…えいふくじ。上の太子。聖徳太子のお墓(夫人と母とも)と多宝塔が国の重要文化財。

弘法大師(空海)、法然、親鸞(叡福寺参拝で聖徳太子の夢)、日蓮らも訪れる。

☆西方院(太子町)…さいほういん。日本最古の尼寺(622年)。聖徳太子の三人の乳母による。叡福寺の向かい。

☆妙見寺(太子町)…みょうけんじ。日本最古の妙見信仰。598年に蘇我馬子が開基。

☆鹿谷寺跡(太子町)…ろくたんじあと。日本最古の十三重石塔。

☆光福寺(太子町)…こうふくじ。北海道で初めて米作りを成功させた北海道稲作の父・中山久蔵(なかやまきゅうぞ

う)氏の実家が檀家になってる寺。お寺には中山久蔵氏が寄付した石段や石畳も。中山久蔵は

クラーク博士が去ったあと、同じ場所の北海道の島松で稲作を成功させる(現在2人の記念碑が

並び建つ)。

☆弘川寺(河南町)…ひろかわでら。歌人でも有名な西行法師(さいぎょうほうし。新古今和歌集で最多94首)の墓。

桜と紅葉。天然記念物の春に咲くばら「海棠(かいどう)」も(樹齢約350年)。

西行法師座像は4月第一日曜のみ開帳。西行記念館(春季4月1日~5月10日、秋季10月

10日~11月20日)。

☆高貴寺(河南町)…こうきじ。697年に役行者の開創。弘法大師(空海)も32歳のときに滞在。

国の重要文化財の秘仏の木造弁財天坐像他も(4月26日ご開帳)。しだれ桜も。

日本の釈迦と呼ばれた慈雲尊者のお墓も(中之島生まれ。法楽寺{東住吉区}で出家。その後

は野中寺{羽曳野市}で修業、22歳~24歳で法楽寺住職。27歳~41歳まで長栄寺{河内永

和}、58歳から約30年間を高貴寺に)。

☆瀧谷不動明王寺(富田林市)…たきたにふどうみょうおうじ。弘法大師(空海)が開基。

目の神様、「芽の出る不動様」とも。

不動明王二童子像は国の重要文化財(8日・18日・28日に御開帳)。

☆楠妣庵観音寺(富田林市)…なんぴあんかんのんじ。楠公の「久子」夫人が故郷の富田林市甘南備(かんなび)に

一族の冥福を祈って出家し隠棲した場所。夫人の墓も。紅葉や苔むした地面の景色

も有名。

☆龍泉寺(富田林市)…りゅうせんじ。595年に蘇我馬子が創建した名刹。弘法大師(空海)の由来の池と島も。

国の名勝の庭園(池泉回遊式)。仁王門は国の重要文化財。紅葉も。

☆興正寺別院(富田林市)…こうしょうじべついん。国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている寺内町

の中央に位置。

(NEW!)2014年5月、本堂・対面所・鐘楼・鼓楼・山門・御成門の6棟が国の重要文化財に。

☆目白不動願昭寺(富田林市)…めじろふどうがんしょうじ。八宗兼学真修教(はっしゅうけんがくしんしゅうきょう)

の大本山。本尊の不動尊像は樹齢800年の楠の一刀彫。

2012年に木造五重ノ塔が完成。梅。

(同じエリア…科長{しなが}神社{太子町}、狭山神社{狭山市}、美具久留御魂

{みぐくるみたま}神社と錦織神社{富田林市}、建分水{たけみくまり}

神社と千早神社{千早赤阪村}他)

(河内長野三山と他のお寺)

☆観心寺(河内長野市)…かんしんじ。有名な国宝「如意輪観世音菩薩座像」(4月17・18日公開)。金堂も国宝。

国の重要文化財は仏像24体(2体は他博物館に委託展示)他多数。梅と桜と紅葉。

日本で唯一、北斗七星を祀る(弘法大師{空海}が祈願)。楠木正成の騎馬像も。楠公祭も。

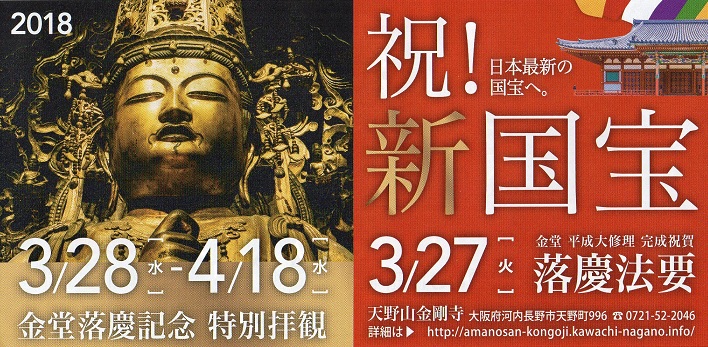

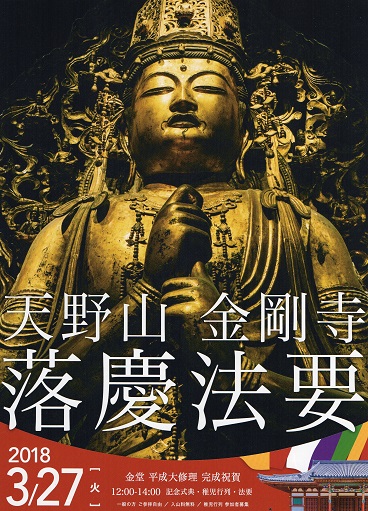

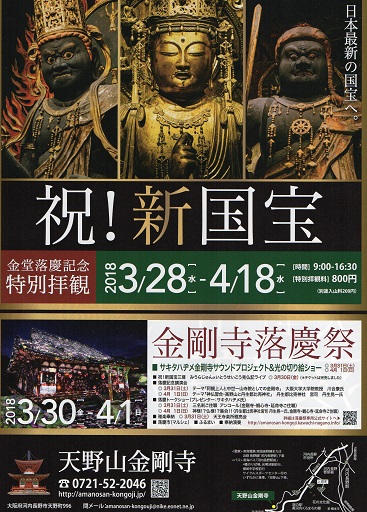

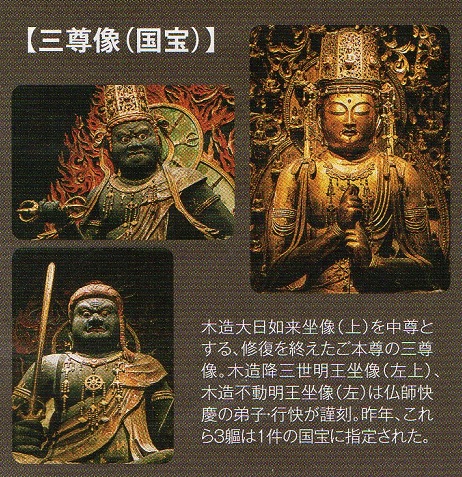

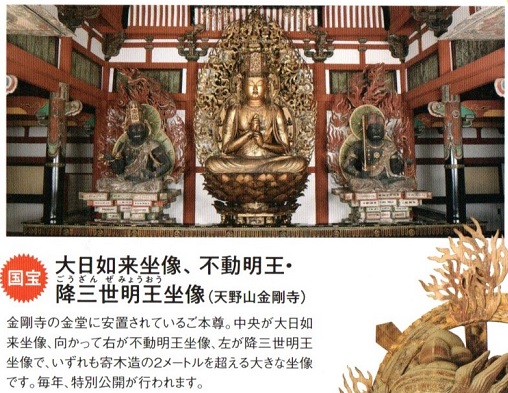

☆天野山金剛寺(河内長野市)…あまのさんこんごうじ。行基創建で弘法大師(空海)も修行。女性も参拝できたので

「女人高野」とも。国宝や重要文化財(仏像は11体{1体は他博物館に委託展示})

も多数。豊臣秀吉から朱印状を下された酒造りで金剛寺の「天野酒」は現在も寺

で販売。仲秋の名月が素晴らしいことでも有名。梅と桜と紅葉。

(NEW!)2017年3月、新たに3体が国宝に指定(「大日如来坐像」「降三世明王坐像」「不動明王坐像」)

(2mを超える大きな坐像{3体とも})

☆薬樹山延命寺(河内長野市)…やくじゅさんえんめいじ。釈迦如来立像は国の重要文化財(西琳寺から)。

紅葉で、“夕照もみじ”で有名。観心寺・金剛寺・延命寺で河内長野三山とも。

☆河合寺(河内長野市)…かわいでら。蘇我入鹿が643年創建。千手観音立像と不動明王立像と毘沙門天立像は

国の重要文化財。10世紀頃は観心寺・金剛寺・河合寺と3大名刹。桜と紅葉。

☆岩湧寺(河内長野市)…いわわきじ。役小角が開基。国の重要文化財の多宝塔や大日如来坐像。愛染明王坐像

(市指定文化財)は堺市博物館に寄託。

☆極楽寺(河内長野市)…ごくらくじ。野外の大仏像の「河内錦渓大佛(かわちきんけいだいぶつ)」でも有名。

聖徳太子の霊泉にもゆかり(薬師堂)。

☆地蔵寺(河内長野市)…じぞうじ。府指定名勝の庭園(他に願泉寺{浪速区}や祥雲寺{堺}や長杉寺{能勢}の

4つ)。しだれ桜と紅葉。ホトトギスの鳴き声でも有名。

☆興禅寺(河内長野市)…こうぜんじ。阿弥陀如来坐像は国の重要文化財。白い蓮の花の「蓮の寺」でも有名で、

大きな蓮池のまわりに多数の羅漢像も。

☆盛松寺(河内長野市)…せいしょうじ。毎年12月21日に弘法大師(空海)が伝えた「柚子味噌」が振る舞われる。

(同じエリア…烏帽子形八幡{えぼひがたはちまん}神社と長野神社と千代田神社

{河内長野市}他)

(和泉三山と他のお寺)

☆松尾寺(和泉市)…まつおじ。まつおでら。鎌倉・室町時代の幕府の祈願所として名高い。桜や紅葉も有名で

和泉市の市観光パンフレット写真でも有名なお寺。山門は釘が一本も使われていない総楠造り

(1705年建立で、。本堂は秀頼により四天王寺の阿弥陀堂を移築したものでともに府指定文化

財。国の重要文化財の絹本図や経も。楠の大樹も有名。

☆施福寺(和泉市)…せふくじ。「槇尾山{まきおさん}」の山号から「槇尾寺」とも。

弘法大師(空海)が20歳のときに出家した寺(髪の毛も御髪堂に)。

役行者が法華経の最後の品を納経したことが名前の由来(槇尾山)。

国の重要文化財の「槇尾山大縁起」。5月1日~15日に秘仏の十一面千手千眼観世音菩薩

公開。桜と紅葉。

☆西福寺(和泉市)…さいふくじ。重源上人(ちょうげん。狭山池や東大寺を再建)を祀る{生まれた寺とも}。

和泉市桑原町。“くわばら、くわばら”の語源の「雷井戸」も。

近くの信太山北部は、清少納言の「枕草紙」で、“森は信太{しのだ}の森”と日本を代表する森

に挙げられ和歌の題に。

☆子安阿弥陀寺(和泉市)…こやすあみだじ。聖武天皇の御后「光明皇后」ゆかりのある安産祈願のお寺として、

出産を控えた人が全国各地から(戌の日は特に)。

☆鳳林寺(和泉市)…ほうりんじ。「お照(てる)の石像」(「お照の一灯」の話。今も高野山奥の院に「灯ろう」のともしび

の光が輝き続ける)。

(同じエリア…泉井上{いずみいのうえ}神社と聖{ひじり}神社と信太森葛葉{しのだもり

くずのは}稲荷神社{和泉市}、泉穴師{いずみあなし}神社{泉大津市}他)

(岸和田エリアのお寺)

☆久米田寺(岸和田市)…くめだでら。行基が創建。多宝塔にお釈迦様の遺骨、靖霊殿に三蔵法師の遺骨があり、

同時に並んだその2つの建物の眺め。図絵や書状(29通)の国の重要文化財が多く計31

も。桜。

☆大威徳寺(岸和田市)…だいいとくじ。多宝塔は国の重要文化財。紅葉の名所(11月23日に「牛滝山もみじまつり」

を開催)。

☆蛸地蔵天性寺(岸和田市)…たこじぞうてんしょうじ。日本最大の地蔵堂。タコの絵馬。秘仏の蛸地蔵(真っ赤な

地蔵)は8月23・24日にご開帳。

☆本徳寺(岸和田市)…ほんとくじ。日本で唯一の明智光秀の肖像画を所蔵。近くの「三の丸神社」からは今川義元

の兜も発見(織田信長との桶狭間の合戦で被っていたもの)。

☆岸和田観音(岸和田市)…きしわだかんのん。観蔵院(高見観音)。節分祭でひいらぎの御守。

☆永福寺(忠岡町)…えいふくじ。最長で樹齢1400年のいぶき(別名ビャクシン)の木が5株も。

(同じエリア…岸城{きしき}神社と岸和田天神宮と弥栄神社と積川{つがわ}神社と

意賀美{おがみ}神社{岸和田市}他)

(貝塚三山のお寺)

☆水間寺(貝塚市)…みずまでら。水間観音(厄除け観音)。行基が開創。秘仏聖観音像は一寸八分(約5.5cm)。

専用の参詣鉄道「水間鉄道」で(「水間観音」駅も三重塔の形)。恋愛のパワースポットで有名な

愛染堂{縁結びの神様}も{お夏と清十郎の伝説から}。1月2・3日「千本搗」の餅を長い棒でつく

行事でも有名。南海沿線七福神の弁財天。桜と紅葉。

☆願泉寺(貝塚市)…がんせんじ。昔の浄土真宗の総本山。表門・本堂・太鼓堂は国の重要文化財。平成23年3月

まで7年間の「平成の大修理」も。

☆孝恩寺(貝塚市)…こうおんじ。国宝の釘無堂(観音堂)も。行基が創建。収蔵庫には平安時代の制作の

国の重要文化財の仏像群(19体も。旧国宝)と板絵も。

(同じエリア…感田神社と脇浜戎神社と阿理莫{ありまか}神社と八品{やしな}神社{貝塚市}他)

(慈眼院と七宝瀧寺と南泉州のお寺エリア)

☆慈眼院(泉佐野市)…じげんいん。国宝の多宝塔(全国最小の塔{国宝・重要文化財のなかで})。国宝3名塔の

ひとつ。弘法大師(空海)も2年住み一山を整備。金堂も国の重要文化財。境内も遺跡の

一部として国の史跡指定。

☆七宝瀧寺(泉佐野市)…しっぽうりゅうじ。日本最古の霊場。実際に二十八宿の行場体験ができるのは日本唯一。

☆来迎寺(熊取町)…らいごうじ。本堂は国の重要文化財。

☆長慶寺(泉南市)…ちょうけいじ。724年に行基が創建。聖武天皇の勅願寺。「厄除けの石段」。枯山水庭園も美し

い。紫陽花(アジサイ)が見事で、「アジサイ寺」とも。

☆林昌寺(泉南市)…りんしょうじ。美しく刈り込まれたツツジの庭園(5月頃}で有名。行基が創建。釈迦の足型

を刻んだ珍しい「仏足石」も。境内に竹林も。

☆金熊寺(泉南市)…きんゆうじ。約300年前から梅(約2000本)の名所としても有名な景勝地。

☆宗福寺(阪南市)…そうふくじ。木造地蔵菩薩座像(座高52㎝)は11世紀中頃の作品で府指定文化財。

☆瑞宝寺(阪南市)…ずいほうじ。木造聖観音菩薩立像(高さ73.9㎝)は11世紀後半の作品で市指定有形文化財。

☆大願寺(阪南市)…だいがんじ。石造地蔵菩薩立像(総高2.56m)はここの都市でも最大級の石造仏。

☆興善寺(岬町)…こうぜんじ。大日如来坐像(288cm)・釈迦如来坐像・薬師如来坐像の3つが国の重要文化財

(旧国宝)。

☆理智院(岬町)…りちいん。豊臣秀吉が自らのひげを植えて寄進した「秀吉肉付の像」他。弘法大師(空海)による

仏像が本尊。桜と紅葉。

(同じエリア…日根{ひね}神社と春日神社{泉佐野市}、男{おの}神社{泉南市}、

波太{はた}神社{阪南市}、船守神社{岬町}他)

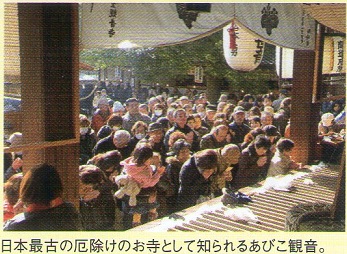

(大聖観音寺{あびこ観音}と楠)

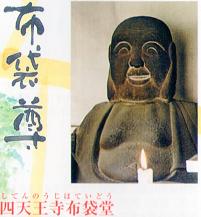

(四天王寺に人気の「布袋堂」も{ここの七福神の一つ}。帝国ホテルのプランから)

(四天王寺の布袋尊{入口の手水舎の横という場所もいい})

(一度見たら忘れられない、ありがたい笑顔のお顔)

太融寺

釈迦院 四天王寺 舎利尊勝寺

大聖観音寺